-

SETTECENTO E CINQUANT’ANNI DI SAN MARTINO IN QUEL DI MALNATE

Martino è un santo che mi sta particolarmente simpatico per tanti motivi: in primis, perché è un santo umile, e quindi per me sta in pole position assieme a Francesco e tutti coloro che assumono quella che io chiamo la prospettiva dei fiori.Poi è un santo che gode di una particolare venerazione locale: a Varese una delle feste più vivaci e sentite della città (che, diciamocelo, di base non è città particolarmente festaiola, a parte felici eccezioni) è proprio nel tempo di San Martino, intorno alla contrada omonima e alla chiesa che afferiva al convento femminile benedettino sino all’epoca napoleonica, durante la quale venne chiuso. Sentendomi un po’ in colpa per la latitanza di ieri, domenica 10, giorno in cui si concentravano le solennità ufficiali nella bellissima chiesa affrescata da Francesco Maria Bianchi[1] e dal più celebre Pietro Antonio Magatti (ero a Rimini con mio marito, impegnato in un congresso medico-neurochirurgico: vi parlerò presto di questo viaggio meraviglioso), e non potendo passare nemmeno oggi quantomeno in chiesa, stavo per dichiararmi del tutto indegna di scrivere ancora della mia Varese quando mi è venuto in mente di interpellare una persona cara, di cui vi ho già parlato nelle scorse settimane: il professor Renzo Talamona.

Renzo, in pensione da qualche anno dal liceo classico Cairoli, dove insegnava latino e greco, si dedica anima e corpo da decenni alla parallela attività di studioso d’archivio ed è proprio grazie a lui che ho imparato, o meglio rispetto a lui sono davvero ancora umile apprendista, questo nuovo e affascinante mestiere.

Nel 2006, ricordavo bene, ha pubblicato per Macchione Editore, a cura dell’Accademia dei Curiosi, un lavoro sulla storia della chiesa di San Martino di Malnate, che oggi quindi festeggia proprio il suo patrono.

Al telefono mi racconta la genesi del libro e mi legge commosso la dedica che fece a Luisa Zagni, docente di Paleografia e Diplomatica alla Statale di Milano. Non la faccio lunga, ma Luisa, mancata vent’anni or sono, fu mia insegnante; ed è proprio nel suo segno, per una promessa fattale quando ero sua allieva, sono tornata dopo una forte crisi personale (conseguita alla chiusura del giornale ove ero cronista, e poi al periodo del covid) agli studi giovanili. Il tramite, ovviamente, è stato Renzo.

La professoressa Zagni (1948-2004) lavorò appassionatamente molti anni sulle pergamene di San Vittore: ne sortì una maestosa pubblicazione in tre volumi, l’ultimo dei quali purtroppo si chiuse quando l’Autrice non era più[2]. Renzo sottolinea il carattere monografico della propria pubblicazione, che partendo dalle carte della sua cara amica e collega monzese tratteggia il periodo in cui San Martino di Malnate da cappellania diventa rettoria, ossia una sorta di parrocchia dell’epoca con prete fisso: la data cruciale è il 1274, vale a dire esattamente settecento e cinquant’anni or sono.Renzo, a conclusione di una delle nostre soventi luminose chiacchierate telefoniche, mi confida di amare particolarmente San Martino – nato in Pannonia ma di studi condotti nella Ticinum (Pavia) del IV secolo – per una ragione particolare: «il tentativo disperato di impedire a Massimo, usurpatore di Treviri, di uccidere il vescovo Prisciliano e i suoi seguaci, accusati di eresia». Priscilliano è figura a lui molto cara. Come me anche Renzo si lega particolarmente a nomi e figure storiche non particolarmente note ai più, ma decisamente folgoranti per lo studioso che viene chiamato a raccontarle.

[1] Vedi la voce BIANCHI, Francesco Maria – Enciclopedia – Treccani, a cura di Silvano Colombo.

[2] Di lei la professoressa Maria Franca Baroni scrisse, nella Lettera all’Autrice che accompagna il terzo volume, uscito postumo: «… le pergamene di San Vittore di Varese, che hai sempre considerate come “tue”, delle quali eri giustamente un po’ gelosa, e sulle quali fino all’ultimo hai concentrato i tuoi pensieri e le tue forze».

-

A Ravenna, sul sepolcro di Dante. Quando la poesia sconfigge l’oblio, ma anche una peperonata sa far resuscitare i morti…

Ormai siamo giunti alle ultime battute di questa giornata dedicata al colloquio con chi non è più fisicamente con noi.

Io, vi dico la verità, forse parlo più coi morti che coi vivi, da sempre. Sono stata abituata sin da bambina, da mio padre, ad andar per cimiteri. In particolare noi, di famiglia milanese, frequentavamo il camposanto di Musocco, dove erano sepolti i miei nonni, che erano mancati quando ero piccina, mio fratello minore di un anno, vissuto poche ore, uno zio paterno mancato giovane. Per me andare al cimitero, non pensatemi matta!, era quasi una gioia, anzi senza il quasi. Ero piccola, e non avendo ricordo di questi nonni e di questo fratellino, e nemmeno dello zio, per me andare sulle loro tombe a parlare e ad aspettare quella risposta che mi immaginavo solamente, era una specie di divertimento, una passeggiata che aveva come scopo un colloquio misterioso con un altrove che non mi faceva paura.Ancora oggi per me andar per cimiteri ha questa valenza, e così pure dialogare con coloro che mi parlano dai documenti in un archivio, o con gli scrittori antichi. In ogni caso io non ho un cattivo rapporto con la morte. So che non è proprio un argomento allegro da affrontare, ma per quanto mi riguarda, la considero solamente un passaggio, non una fine. Mi dispiace la damnatio memoriae, questo sì, ed è per questo che ho scelto di fare ciò che oggi faccio: rispolverare storie dimenticate secondo un procedimento d’indagine empirica e occuparmi parallelamente di letteratura, colloquiando con chi ha avuto qualcosa di importante e di bello da scrivere anche perché io lo leggessi e potessi trarre consolazione dalla sua scrittura.

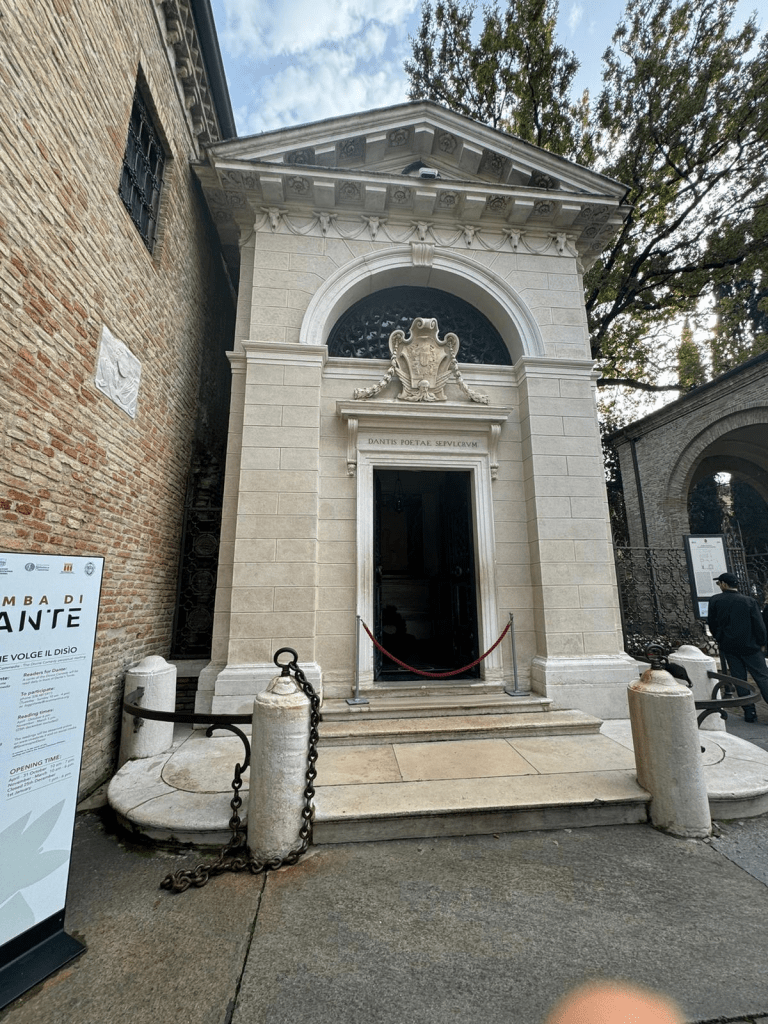

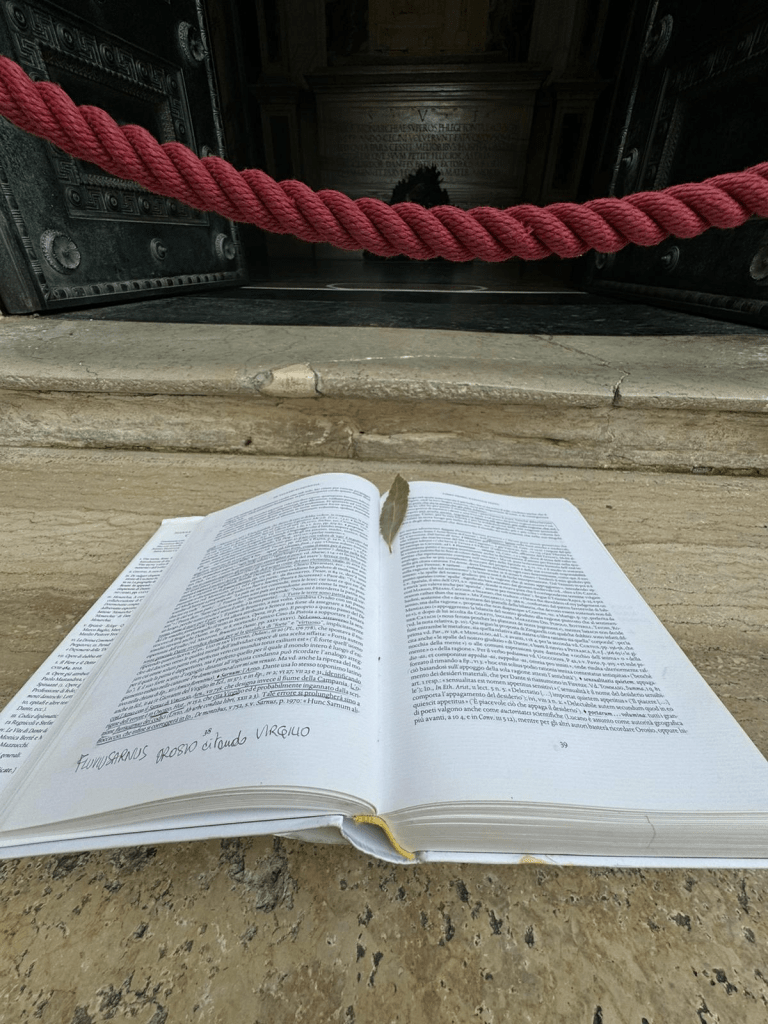

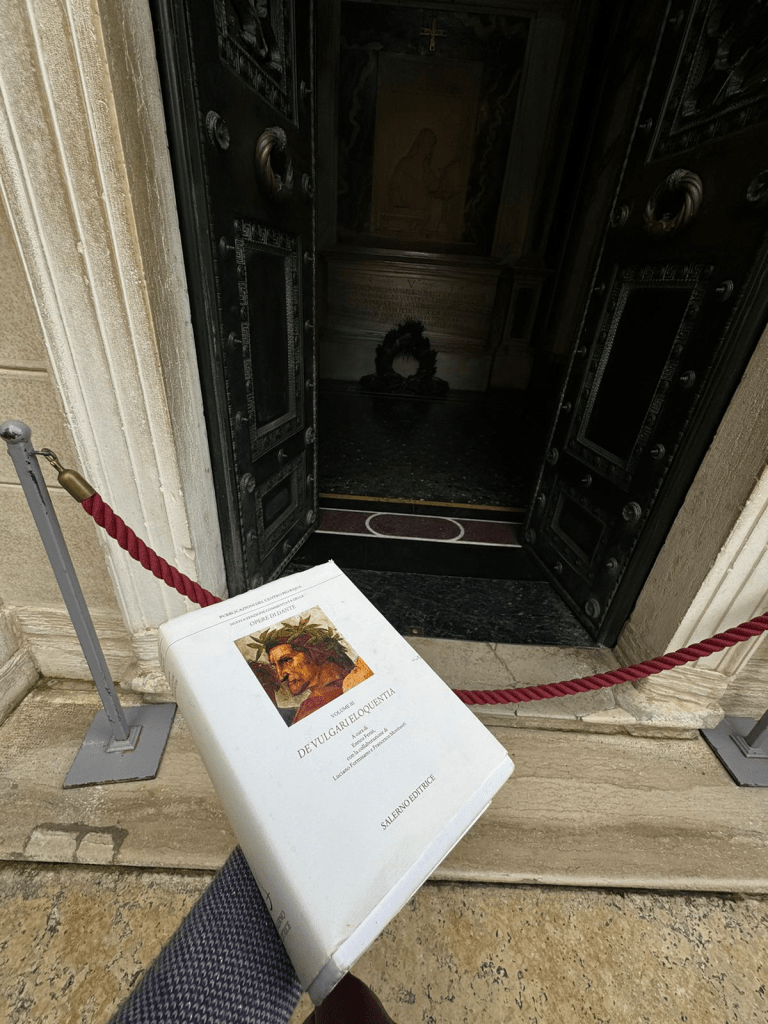

Francamente non penso proprio che sotto terra saremo tutti uguali: questo lo pensano coloro che non credono in nulla, mentre io ho un’opinione diversa. Può anche darsi, anzi è praticamente certo che un giorno saremo tutti terra, tutti polvere, ma questo accadrà alla materia di cui siamo fatti, mentre per quanto riguarda la memoria di ciò che siamo stati, se saremo capaci di condurla oltre alla nostra morte fisica, ecco, allora non moriremo davvero mai.Settimana scorsa, di ritorno da Ferrara, sono stata a Ravenna sulla tomba di Dante Ailghieri. Mi ero portata il De Vulgari Eloquentia, il trattato linguistico in latino che il Sommo Poeta compose negli anni dell’esilio. Fra le lacrime, ho voluto rileggere queste righe (che vi riporto nella splendida traduzione di Enrico Fenzi):

“Ma io, che ho per patria il mondo come i pesci hanno il mare, benché abbia bevuto nell’Arno prima di mettere i denti e ami Firenze a tal punto da patire ingiustamente l’esilio, proprio per averla amata, regolerò la bilancia del mio giudizio più sulla ragione che sul sentimento. Certo, per la mia felicità e per la soddisfazione delle mie esigenze personali non esiste luogo in terra più bello di Firenze, ma sfogliando più e più volte i volumi dei poeti e degli altri scrittori che descrivono il mondo sia nell’insieme che nelle sue singole parti, e analizzando dentro di me le varie localizzazioni delle regioni del mondo e la loro posizione rispetto ai due poli e al circolo equatoriale, ho verificato e posso ribadire che ci sono molte regioni e città più nobili e belle della Toscana e di Firenze, di cui sono nativo e cittadino, e che ci sono vari popoli e genti che parlano una lingua più piacevole e più utile di quella degli italiani” (“ut quam Latinos” nella versione originale: il Latium per Dante era un modo per definire l’Italia).

Dante, De Vulgari Eloquentia, I, 6

Post scriptum.

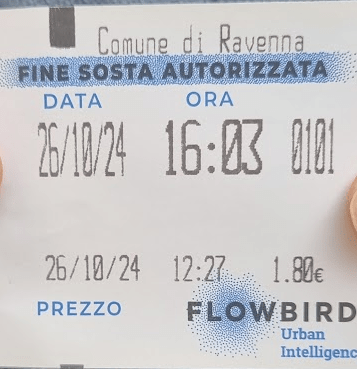

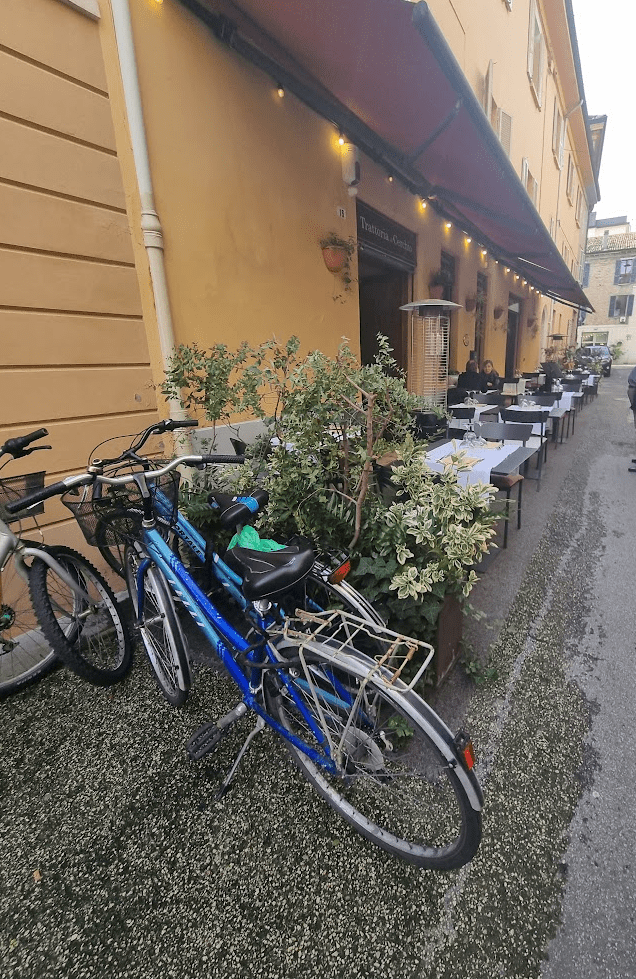

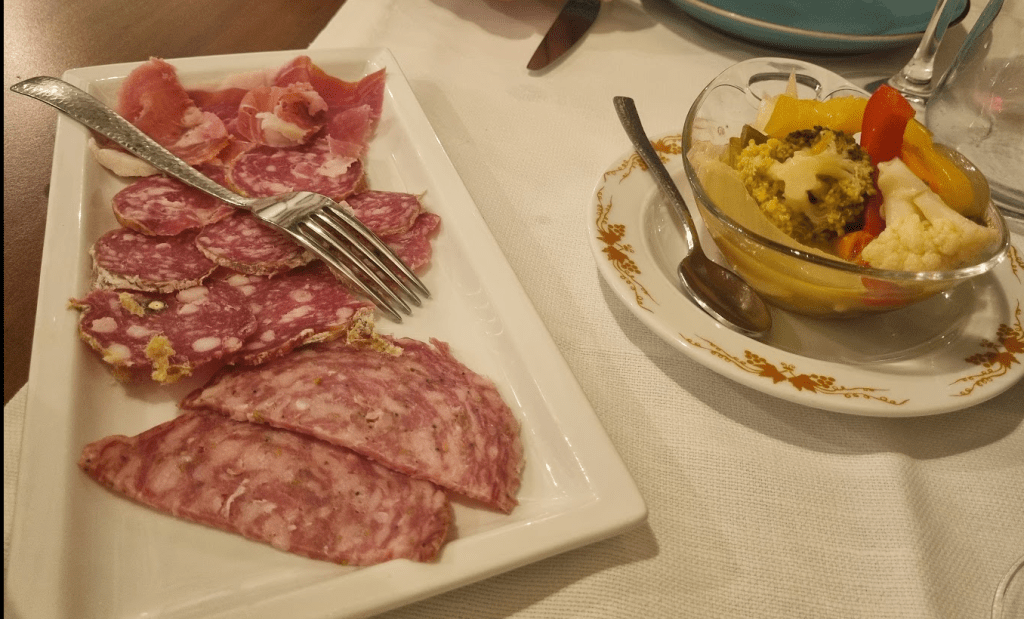

Già che c’ero, esilio per esilio, a Ravenna col mio amore sono stata in un ristorantino strepitoso che vi consiglio caldamente, perché non di sola poesia ci si nutre… il locale si chiama Ca di Ven, ce lo hanno consigliato una coppia di amici di casa a Ravenna, Mauro e Valentina. Veramente strepitoso, a due passi c’è appunto la tomba di Dante, si parcheggia nelle stradine vicine senza nessun problema e come potete notare dal tagliando, a prezzi assolutamente convenienti (idem valga per il ristorante).

Il pezzo forte? Assolutamente la peperonata (vi dovrò parlare della mia insana passione per i peperoni, praticamente allo stesso livello di quella per la poesia…), seguita dai fagioli all’uccelletto. Ottimi anche i cappelletti al ragù, i salumi, la giardiniera della casa e naturalmente il dolce: una torta di riso di cui ho conteso, aggiudicandomela, l’ultima fettina con la tavolata di fianco.

Vino della casa: promosso a pieni voti.

E se posso esprimere un parere, Ravenna è meravigliosa e a misura d’uomo, come davvero non mi immaginavo. Biglietto cumulativo per i musei diocesani, prezzo intero, 12 euro (ecco, unica nota un po’ così: ai giornalisti solo un euro di sconto, quando solitamente nei musei statali entro gratis… però vi assicuro che ne vale la pena). Abbiamo visitato diversi monumenti fra cui il Mausoleo di Galla Placidia, la confinante basilica di San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo. Su tutti mi ha emozionato vedere “dal vivo” Teodora e il corteo delle sante in Sant’Apollinare Nuovo: corteo che inizia con Santa Cristina, che è una protagonista del mio pezzo per il Calandari 2025.

(Non ridete: il mio orsetto Acacia, che mi hanno regalato i miei figlioli, mi accompagna ovunque!)

-

Di cento quadri, i due più cari al Duca d’Este ne son tornati. Vittorio Sgarbi riporta ai Diamanti i capolavori della Vendizione di Dresda

Scrivo di getto queste poche righe sognando di essere ancora a Ferrara, mentre purtroppo sono già tornata da qualche ora in terra ostile (perché così reputo negli ultimi tempi Varese nei miei confronti, pur amandola immensamente).

Eppure doveva apparire dolce il buen retiro varesino al duca Francesco III1, che – ve lo anticipo, poi capirete – è il protagonista in filigrana di questo mio scritto. Ma veniamo al dunque. Settimana scorsa, dopo una tappa volante torinese2, sono approdata giovedì 24 sera nella mia bella madrepatria degli Estensi, dove mi attendeva dal 12 ottobre la mostra del Rinascimento curata da Vittorio Sgarbi e Michele Danieli.

Ideale prosecuzione del precedente, strepitoso allestimento del 2023 sull’arte ferrarese di Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, di quello che si preannunciava come uno degli eventi più attesi dell’anno nel settore avevo seguito la conferenza stampa di apertura in streaming da casa, naturalmente beandomi della performance del mitico Vittorio, che a Ferrara è nato, e per benedizione dei ferraresi è anche l’anima della cultura cittadina assieme al riconfermato assessore alla cultura Marco Gulinelli: un binomio a dir poco travolgente!

(Dalla conferenza stampa dell’11 ottobre: a sinistra di Vittorio, l’assessore Gulinelli; all’estrema destra, Michele Danieli)

Ai Diamanti, chi mi segue lo sa bene ma meglio ricordarlo, si arriva facendosi la camminata più bella che ci sia, lungo corso Ercole3, anticamente denominata via degli Angeli, dal momento che oltre ad ospitare il convento di Santa Maria degli Angeli (poi soppresso) conduceva alla cosiddetta Porta degli Angeli, una sorta di ingresso d’onore per gli Este che da qui accedevano alla Delizia di Belfiore.

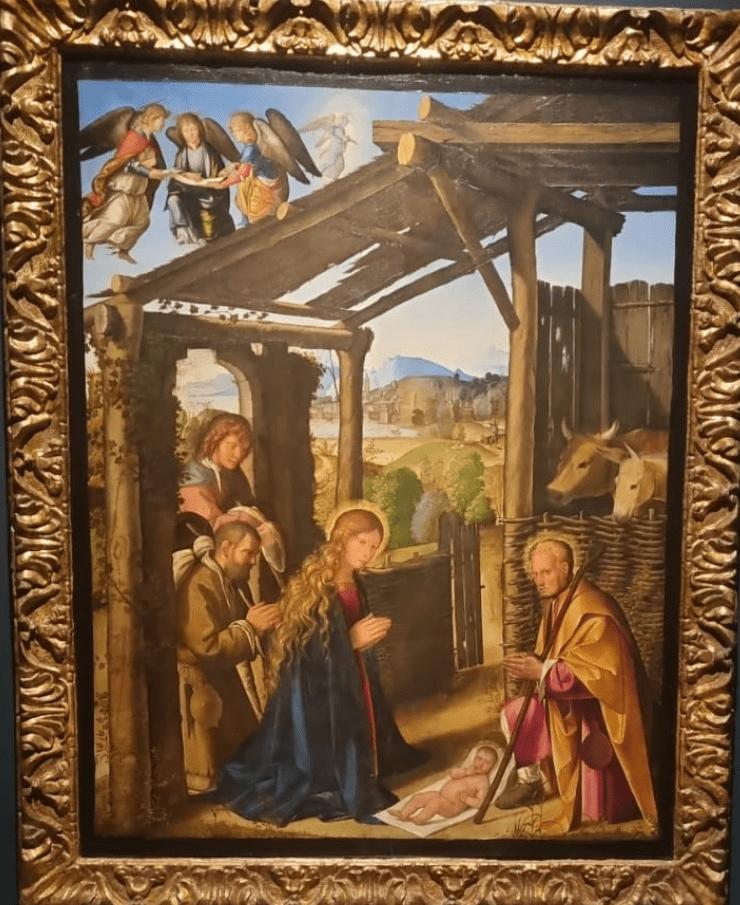

Bene, questo magnifico edificio, Palazzo dei Diamanti, quale eccezionale Wunderkammer, è solito mettersi in dialogo con le opere in allestimento, in pinacoteca o in esposizione temporanea (e nella mostra precedente, dedicata al genio di Escher, lo aveva ampiamente dimostrato); non si contano i dipinti di angeli che qui hanno trovato ospitalità negli anni, e così ora ve ne compaiono anche in questo nuovo percorso artistico, insieme a innumerevoli Madonne (apre la mostra una struggente Dormitio Virginis di Niccolò Pisano, va detto).

(Boccaccio Boccaccino, Adorazione dei Pastori, 1499-1500, olio su tavola, Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte)

Per questo il mio reportage parte da loro: perché difficile è trovare un filo conduttore a tanta bellezza che si è ritrovata nelle sale diamantine secondo gli intenti dei curatori, che hanno desiderato, ed ottenuto riportare in suolo ferrarese i figli di una secolare diaspora iniziata nel 1597 con la Devoluzione del Ducato allo Stato Pontificio.

Forse qualcuno ricorderà i fatti: il duca Alfonso II, nonostante i tre matrimoni con altrettante principesse di altissimo lignaggio4, non avendo avuto prole legittima e non essendo stato riconosciuto dal papa il suo successore designato Cesare d’Este5 , morì facendosi sfuggire dalle mani Ferrara, che tornò quindi in mano al Pontefice romano, mentre Cesare riparò a Modena, essendo invece garantita la successione dall’infeudazione imperiale. Da qui ebbe inizio la sfortunata sequela di alienazioni del patrimonio estense, che prese diverse strade (in elezione requisito su ordine romano, ma non solo): l’operazione di Ferrara Arte6, quindi, è quel che si dice una raccolta di materiale sparso per le vie del mondo, un’operazione poetica, petrarchesca, anzi di più, decisamente ariostesca, così come succede nell’Orlando Furioso di incanalare verso il porto finale dell’opera i vari filoni narrativi ingarbugliati e dispersi con la tecnica dell’enjambement nella prima parte del poema dall’estro di Ludovico Ariosto.

Che non cito a caso, essendo il motore letterario attorno a cui gravitano dal 12 ottobre le opere dei quattro grandi artisti e delle loro scuole in dialogo ai Diamanti sino al 12 di febbraio, data in cui si chiuderà la mostra sul Rinascimento ferrarese. I quattro artisti di punta della stagione che ruota attorno ad Alfonso I7, cui il padre Ercole, primo duca effettivo di Ferrara, consegna il potere nel 1505, e che governerà e vivrà sino al 31 di ottobre del 1534: pertanto l’uscita di questo pezzo, che è stata piuttosto sofferta per varie ragioni, è da considerarsi anche un debito, calibrato omaggio alla ricorrenza del Duca.

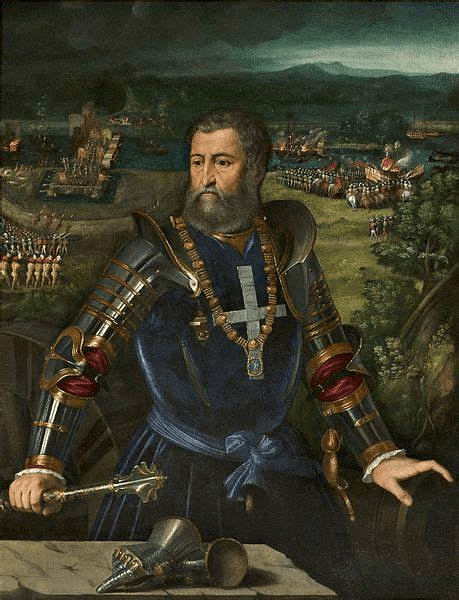

(Il duca Alfonso I ritratto nel 1530 da Battista Dossi – © Galleria Estense Modena. Foto tratta da Alfonso I d’Este – MuseoFerrara).

Dicevo sopra che sarebbe impossibile trovare un filo conduttore nel resoconto dell’imponente mostra: questo anche perché, come giustamente hanno dichiarato i curatori, Ortolano, Dosso, Mazzolino e Garofalo – questi i loro nomi – pur gravitando nell’orbita di Alfonso I e all’epoca della composizione del Furioso, sono in realtà molto diversi l’uno dall’altro, sicuramente con concezioni artistiche differenti, spesso divergenti, sovente in polemica fra di loro, benché in dialogo fitto e serrato esattamente come vengono proposti nelle sale diamantine (che offrono anche altrettante monografie).

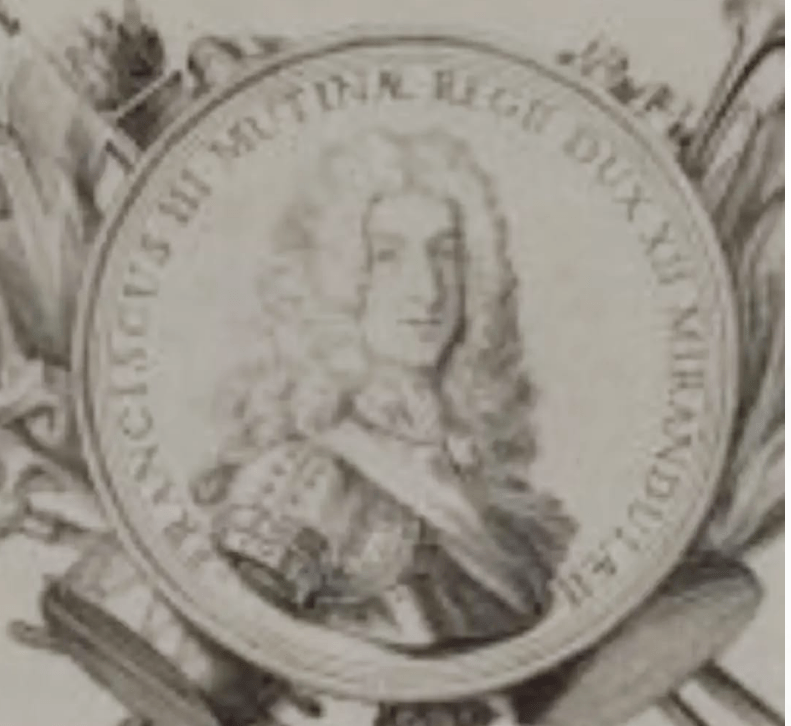

Come procedere allora? Esattamente come suggerisce il titolo che ho dato all’articolo: per ora, per la prima visita e il primo report, soffermandomi unicamente su due quadri che hanno attirato la mia attenzione più degli altri non perché fossero i più belli, ma perché di fatto l’obiettivo prioritario per me era individuare, fra tutti quei capolavori tornati temporaneamente in patria, quelli che provenivano dalla seconda dolorosa tappa della dispersione delle collezioni estensi: vale a dire i quadri della vendita di Dresda8.Dobbiamo fare a questo punto un salto di due secoli, e precisamente arrivare al 1745, anno in cui per colmare il dissesto finanziario che aveva colpito il Ducato di Modena durante la Guerra di Successione Austriaca, Francesco III9, consigliato dai suoi più stretti collaboratori (fra cui il suo maestro Ludovico Antonio Muratori), si trovò costretto ad alienare una parte cospicua del patrimonio delle collezioni estensi che i suoi predecessori erano riusciti a salvare dalla già forte emorragia di fine Cinquecento.

Ben cento e uno quadri presero la via della Polonia e precisamente furono inglobati nelle collezioni del principe elettore di Sassonia nonché re di Polonia Augusto III, il quale aveva visitato trent’anni prima Modena e si era invaghito di tanta bellezza custodita nelle gallerie di Palazzo Ducale.

Una triste pagina che ebbe a marchiare indelebilmente la reputazione di Francesco III, anche per i giudizi espressi successivamente da numerosi critici d’arte su cui spicca quello del Winckelmann, che assegnò la palma di galleria più bella del mondo proprio a quella di Dresda e in ragione delle acquisizioni modenesi.

Ora, potete immaginarvi il mio stato d’animo quando, durante la mia recente visita ai Diamanti, dalle targhe collocate a fianco dei quadri ho realizzato di essere di fronte a due dei capolavori che ad oggi appartengono alla Gemäldegalerie Alte Meister o Pinacoteca dei Maestri Antichi di Dresda (qui il sito in italiano), ma un tempo posseduti da Francesco.A questo punto devo fare un appello alla benevolenza e soprattutto alla pazienza del lettore, perché accetti di imbarcarsi un un excursus forse non breve ma doveroso.

Francesco III decise di stabilirsi a Varese negli anni della vecchiaia, facendosi infeudare dalla cugina imperatrice Maria Teresa un borgo che sin dagli statuti medievali si era fregiato della marca di libertà da qualsiasi signoria (ne aveva già subìte a sufficienza in passato). E non ci mise tanto, da quel 1765, a farsi voler bene, il buon duca: che di fatto era venuto a Varese a fare il nonno, essendosi portato con sé da Modena la nipote Beatrice, unico grande affetto sincero della sua vita a parte il buon Muratori, ma che ebbe anche tutto il tempo di rifarsi un’esistenza serena in dolce esilio da grane, dispiaceri e fardelli con la terza moglie Renata Teresa d’Harrach, già vedova Melzi, che della piccola Bea era tutrice e governante, forse sposata più per condividere questo comune affetto che per passione sincera.

Una vita avventurosa e gravata dalla ragion di stato, quella di Francesco, dapprima estense, poi milanese: sì, perché per salvare nuovamente le sorti di Modena, che rischiava una seconda devoluzione dopo quella ferrarese, il duca più longevo degli estensi puntò tutto sulla principessina, unica figlia del suo primogenito (ed unico prolifico) Ercole, contrattandone il matrimonio con la casata asburgica quando la piccola era ancora in fasce: di fatto, negli anni Cinquanta del Settecento il Nostro si trovava governatore di Milano pro tempore fino a che Beatrice non fosse diventata maggiorenne e sposa di Ferdinando d’Asburgo, l’arciduca figlio di Maria Teresa d’Austria, di quattro anni più giovane di lei. Ma dal 1771, anno degli augusti sponsali, si trovò nuovamente libero da impegni amministrativi e decise di rimanere fino alla fine dei suoi giorni con Renata alla residenza della Campagnola10 pervaso da una nostalgia per cose e persone perdute per sempre, come chiunque scelga, volontariamente o meno, di vivere l’esilio. In particolare, benché fosse perennemente attratto dall’eterno femminino, e da quel giovane timidissimo che era stato, era divenuto per forza di cose un po’ farfallone, per tutta la sua vita amò e pensò senza tregua un’unica donna, quella che sin dal primo momento gli aveva resistito, che aveva intrattenuto una relazione chiacchieratissima con il De Sade (nientemeno) e che era caratterialmente incompatibile con lui, ma che era stata anche la madre dei suoi figli: la bellissima, volitiva, irrequieta principessa parigina Charlotte Aglaia di Borbone-Orléans.

Carlotta di Borbone. Attribuito a Pierre Gobert – https://www.photo.rmn.fr/archive/91-000296-2C6NU0H912IW.html, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=574357

Bene: ora possiamo tornare idealmente ai Diamanti. Quando mi sono imbattuta nel primo dei due quadri di cui dissi più sopra, quelli della Vendizione, io ho avuto la sensazione che qualcuno mi chiamasse.

Era Francesco che mi chiedeva di ricordare la sua difficile storia d’amore? Francesco che con il cuore lacerato si era disfato di questi due quadri del Garofalo per non aver sempre sotto gli occhi le fattezze della sua ingrata donna? Francesco, il personaggio incontrato in vari archivi, in particolare in quello modenese, col quale ho stabilito un colloquio prezioso da tempo, e del quale ho scritto anche sulla Voce in altre pagine? Probabilmente sì.

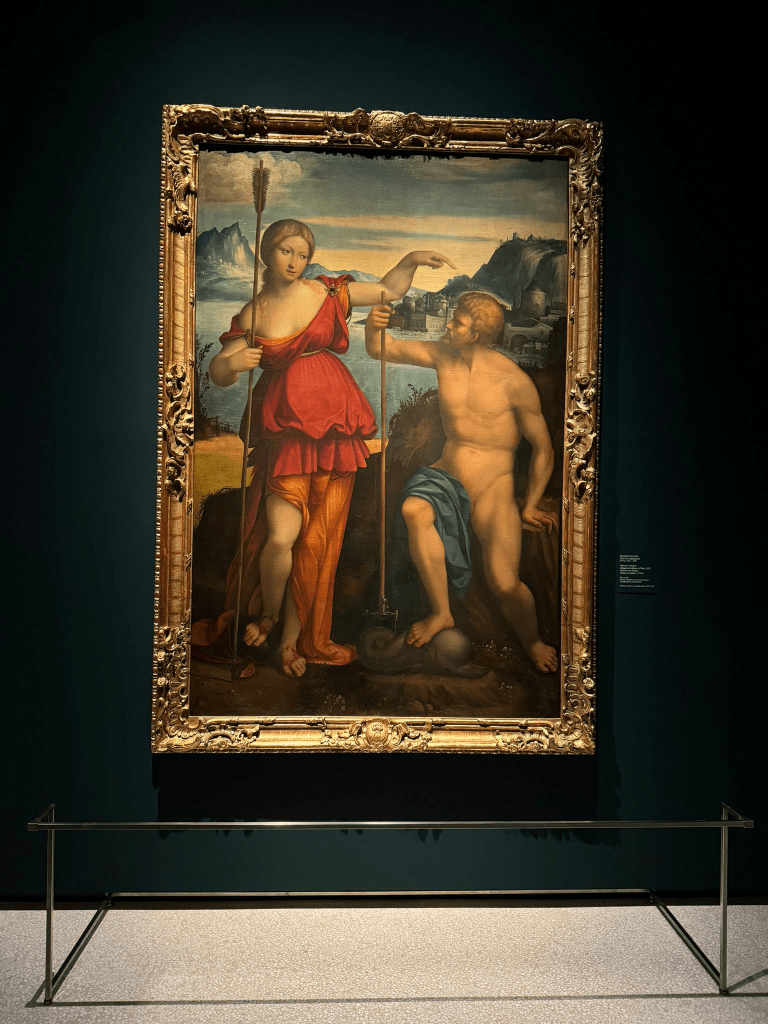

Benvenuto Tisi detto il Garofalo, Atene e Poseidone, circa 1515, ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Olio su tela, Dresda, Gemadegalerie Alte Meister

Non che il secondo quadro, esposto nella penultima sala, non raccontasse la medesima storia.

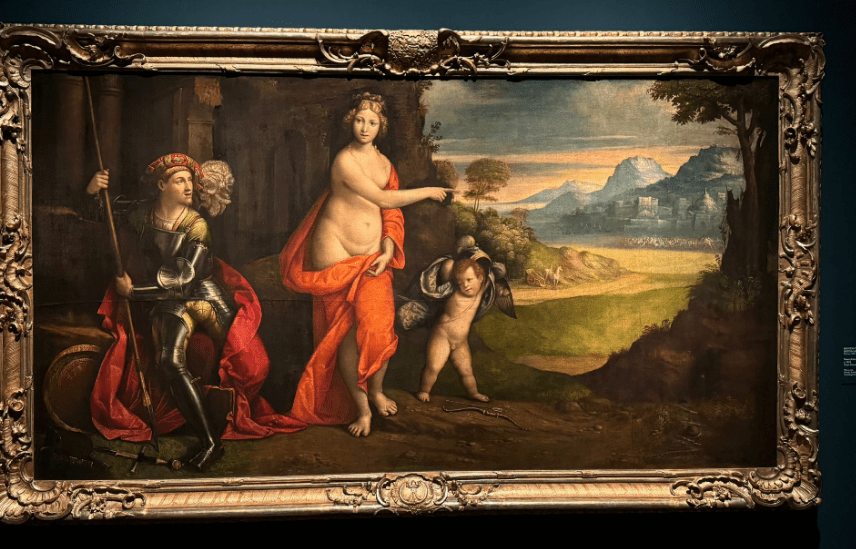

Bernvenuto Tisi detto il Garofalo (1481 – 1559). Venere ferita e Marte davanti a Troia, circa 1524. Olio su tela, Dresda, Gemadegalerie Alte Meister

Sempre lei, sempre Carlotta ritratta incredibilmente due secoli prima della sua esistenza terrena dal visionario e sublime Raffaello ferrarese, e sempre nei panni di una dea, irraggiungibile, stupenda, iconica, e sempre vestita (o almeno coperta…) di colore rosso.

Ma le sorprese non sono finite. Perché nei ritratti che possediamo, Carlotta non è mai vestita di questo colore: semmai d’azzurro. E’ invece noto un ritratto in rosso della madre di Francesco, Carlotta Felicita di Braunschweig-Lunenburg, moglie di Rinaldo, morta di parto quando il futuro duca aveva solamente dodici anni. Delle donne che amò il Nostro, sicuramente la figura cui più fu legato in assoluto, e la cui mancanza rappresentò per lui il dolore più grande, riempito appunto da tanti amori femminili mai del tutto consolatori, mai pienamente risolutivi.

Antoine Trouvain, Carlotta Felicita di Braunschweig-Lunenburg, fine XVII sec, foto in libero utilizzo da museum-digital.de

In conclusione, non posso che ringraziare Vittorio Sgarbi per questo dono così particolare, forse non voluto, che però mi sono sentita di riferire al mio Duca proprio in occasione dei giorni che ci collegano più da vicino all’amore di chi non è più. Perché a volte si allontana dalla vista ciò che ci fa più soffrire, questo è vero; ma quanto deve essere costata in definitiva in termini di dolore questa separazione a Francesco, che l’arte amava, coltivava, promuoveva e aveva a cuore come massima eredità acquisita dal suo casato? Molto di più di quei centomila zecchini che gli valse l’invio a Dresda del prezioso materiale.Infinitamente di più. Forse per questo il suo cuore, separato dal corpo e conservato in un’ampolla, quando fu disseppellito dal convento dei Cappuccini nel 1908 per essere traslato a Giubiano, non fu mai più ritrovato. La leggenda dice che è ancora sotto un cedro secolare per disposizione personale del duca, che non volle farlo ritrovare. Ma noi sappiamo che lui, in realtà, è altrove.

Francesco III (Modena, 1698 – Varese, 1780) in un’incisione giovanile.

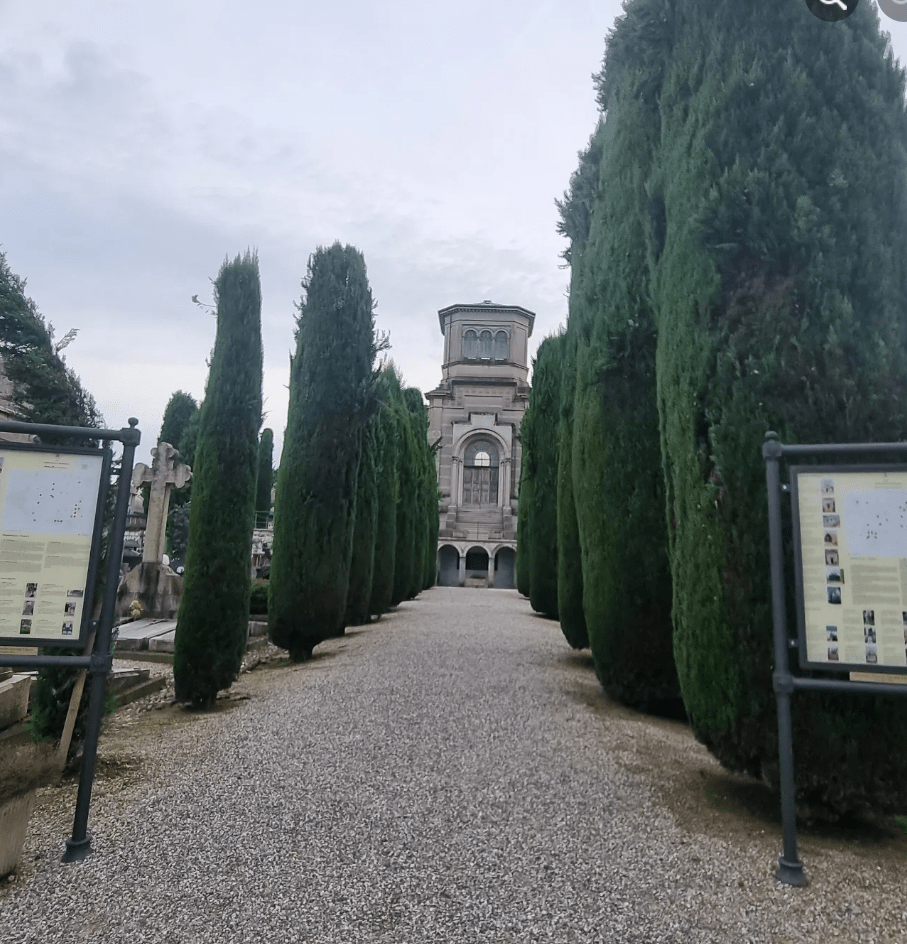

Il mausoleo di Francesco III all’ingresso del cimitero monumentale di Giubiano, Varese.

- Francesco III, figlio di Rinaldo e Carlotta Felicita di Brunswick, con cui si concluderà il presente articolo, nasce a Modena il 2 luglio del 1698 e chiude per sempre gli occhi il 22 febbraio 1780 nel suo palazzo varesino denominato La Campagnola, acquisito al rustico, diremmo oggi, da un Tomaso Orrigoni e ristrutturato per essere il buen retiro del Duca negli anni della vecchiaia. Il palazzo, ereditato dalla terza moglie del Duca, Renata Melzi d’Harrach, ridenominato nell’Ottocento Palazzo La Corte, dopo una serie di passaggi privati, è giunto ai nostri giorni come Palazzo Estense, acquisito da Cesare Veratti nel 1882 dal Comune di Varese come sede municipale ufficiale. Duca di Modena e Reggio per infeudazione imperiale dal 1737, dal 1754 è anche governatore di Milano per conto del minorenne Ferdinando d’Asburgo, fino al matrimonio di quest’ultimo con Beatrice Ricciarda d’Este, celebrato nel 1771.Le carte teresiane conservate nell’archivio di stato di Modena riferiscono l’infeudazione varesina al 1765. ↩︎

- Colgo l’occasione per dire che speravo di riuscire a visitare la mostra su Berthe Morisot al GAM (Galleria Arte Moderna) ma non sono potuta entrare, perché l’ultimo ingresso era alle 17: 00 e io sono arrivata alle 17:10. Avrei visto poco, ma mi sarebbe bastato, giacché per abitudine non vado mai ad una grande mostra una sola volta, quindi sarei sicuramente tornata per approfondire e tornerò: una promessa fatta col pensiero e col cuore ad Anna Banti di “Quando anche le donne si misero a dipingere” (Abscondita) che alla pittrice parigina impressionista dedica alcune indimenticabili pagine . ↩︎

- Corso Ercole, che sorge nella cosiddetta Addizione Erculea – ampliamento urbanistico progettato dall’architetto Biagio Rossetti alla fine del XV secolo – secondo Giorgio Bassani che lo celebra in diverse due opere e vi ambienta idealmente il suo capolavoro, “Il Giardino dei Finzi Contini”, è la strada più bella d’Europa. E a mio modesto avviso non ha affatto torto. ↩︎

- Si tratta di Lucrezia de Medici, morta sedicenne, dell’arciduchessa Barbara d’Austria, protettrice delle orfane e delle partorienti povere (merito suo è la fondazione del primo ospedale ginecologico di cui si abbia notizia) e di Margherita Gonzaga (nipote di Barbara in quanto figlia della sorella maggiore Eleonora, andata sposa al duca di Mantova), di trentun anni più giovane del marito: donna estremamente colta, mecenate di artiste e musiciste. ↩︎

- Cesare d’Este era il nipote abbiatico di Alfonso I e della sua terza moglie, Laura Dianti, di umile origine (era figlia di un cappellaio). Dal momento che il matrimonio non era stato regolarizzato, o meglio se ne era persa la documentazione probante (forse trafugata), la discendenza non venne considerata legittima dal pontefice, il quale aveva tutto l’interesse a considerare Lucrezia Borgia l’unica moglie prolifica a scopo dinastico di Alfonso. In buona sostanza, non solo Francesco III, ma anche il ramo che oggi ancora sopravvive degli Estensi, imparentato con gli Asburgo tramite il matrimonio di Beatrice con Ferdinando nel 1771, discendono proprio da Laura Dianti e dal figlio primogenito Cesare. ↩︎

- Fondazione Ferrara Arte, il cui presidente è Vittorio Sgarbi, è l’ente che promuove e valorizza il patrimonio storico, culturale e artistico della città di Ferrara attraverso l’organizzazione di mostre e convegni nei musei civici. E’ nata nel 1991 con l’allestimento di un’importante mostra antologica su Giovanni Boldini a Parigi. ↩︎

- Alfonso I d’Este, il duca artigliere, che introdusse le armi da fuoco pesanti nell’esercito ferrarese, fu duca di Ferrara dal 15 giugno 1505 al 31 ottobre 1534. Terzogenito di Ercole ed Eleonora d’Aragona, primo maschio dopo le sorelle Isabella e Beatrice – rispettivamente andate in moglie a Francesco Gonzaga e Ludovico il Moro – , fu il più munifico ed illuminato mecenate della sua epoca e fra gli altri protesse Ludovico Ariosto dopo che questi si era congedato dal potentissimo cardinal Ippolito, figlio cadetto di Ercole. Si sposò tre volte: dapprima nel 1991 con la sorella di Gian Galeazzo duca di Milano, Anna Sforza, che morì di parto nel ’97; poi nel 1501 con la ventenne Lucrezia Borgia, la figlia di papa Alessandro VI (al secolo Rodrigo Borgia), che gli portò in dote l’infeudazione ereditaria di Ferrara e gli diede sei figli e morì di parto come Anna nel 1519. Infine – vedi nota 4 – con Laura Dianti. Di fatto, un grande. ↩︎

- Di recente pubblicazione, molto interessante, è il saggio di Carlo Previdi “Tra Modena e Dresda: storia di cento meravigliosi quadri”, Collana Il Fiorino, Edizioni Gruppo Sign, 2024, che fornisce l’elenco degli autori del patrimonio alienato nel 1745; l’elenco completo con visita virtuale dei quadri modenesi tuttora presenti alla pinacoteca di Dresda e sopravvissuti ai bombardamenti del 1943 è invece disponibile sul sito della Gemäldegalerie. ↩︎

- Vedi nota 1. ↩︎

- Oggi Palazzo Estense, vedi nota 1. ↩︎

-

Maria, marchesa di Masnago: una nobildonna colta d’altri tempi ci apre il suo castello.

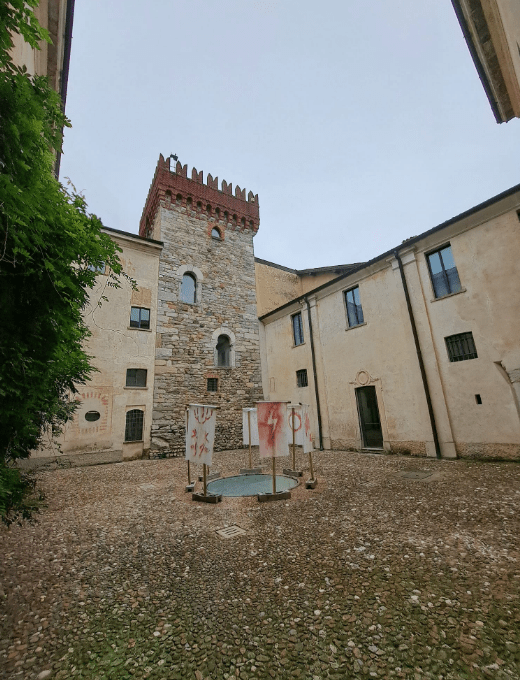

In foto: Sala degli Svaghi, particolare.

La visita al Castello di Masnago è una tappa doverosa per tutti coloro che coltivano l’arte come terapia dell’anima, ossia tutti quelli che hanno compreso il significato profondo della dimensione artistica, e in particolare, se me lo consentite, per noi donne: e fra poco capirete il perché. Pur essendoci stata diverse volte per lavoro, ai tempi in cui lavoravo al giornale, sabato scorso sentivo l’urgenza per motivi personali di tornarci dopo tanto tempo per rimettermi in colloquio con quelle stanze, con quella struttura, con le opere e gli affreschi contenuti nella vasta complessità dell’edificio che sorge sul colle di Masnago sin dal Medio Evo, immerso nel verde stupefacente del Parco Mantegazza.

Preparatevi idealmente ad una discreta camminata in salita lungo la stradina che sale dall’ingresso dell’ampio (fortunatamente) parcheggio di via Cola di Rienzo, ma vi assicuro che davvero vale la pena di faticare un poco per raggiungere tanta magnificenza, incorniciata da un incantevole tappeto floreale, degno della fama di Città dei Fiori e dei Giardini che sin dalla Belle Epoque – ma evidentemente ben più remota nei suoi fondamenti – si è meritata Varese (e che dovrebbe tornare a coltivare e soprattutto promuovere, detto fra noi).

Non intendo assolutamente essere esaustiva nelle poche righe odierne che dedicherò all’argomento, cui seguiranno – ve lo prometto – altre pagine e altri approfondimenti: semmai, il desiderio è quello di invogliare il lettore ad una visita calibrata, anzi ben più di una visita, come giustamente direbbe il nostro indimenticato Philippe Daverio, che Masnago la frequentava. All’ingresso, quando andrete, soffermatevi sulle due opere che preannunciano le tematiche delle collezioni del museo: saranno infatti il recente (2023) “Incontro con Lucia” di Niccolò Mandelli Contegni, realizzato con i legni del piantone di via Veratti, e il Totem di Vittorio Tavernari, che replica l’opera di via Albuzzi ad accogliervi quali simbolici custodi del percorso. Già che ci siamo, una piccola raccomandazione: non lasciatevi ingannare dalle mie (pessime) fotografie come feci io tempo fa con altre, giacché è davvero necessario mettersi in colloquio personalmente con un’opera per capirla, essere di fronte a lei, parlarle, non basta certo inquadrarla in un articolo, per quanto rispettoso pretenda di essere. E’ questo lo spirito dell’arte, antica, moderna o contemporanea che sia: porsi in ascolto personale, dedicato, simbiotico dell’arte.

Ma entriamo in argumentum. Arte moderna e contemporanea, appunto, ma non spaventatevi: il Castello di Masnago, che fu di proprietà della famiglia Castiglioni- Mantegazza, oltre ad allestire a rotazione mostre intessute sul periodo citato, come quella attualmente in svolgimento intorno alle Virtuose relazioni fra Renato Guttuso, Enrico Baj e Vittorio Tavernari, possiede una particolarissima pinacoteca di opere di autori locali o che hanno ritratto il nostro patrimonio locale, che spazia sui secoli dal Barocco al Novecento. Dal momento che Guttuso & co. (allestita dalla mia amica Serena Contini, che ne ha fatto anche per quest’anno un progetto PCTO coi ragazzi del Cairoli) merita un capitolo a sé, mi limito ad accennarla con uno scatto emblematico, ripromettendomi di parlarvene in un secondo momento.

Perché emblematico proprio questo Guttuso? Perché ripropone il tema del colloquio fra le opere, di cui avevamo ampiamente dissertato a proposito dell’Emiliana, il Pastello Blu di Boldini in esposizione sino al 3 novembre a Barasso. Anche nel caso dell’esposizione di Masnago, il tema è il dialogo nella produzione di un artista e fra un artista e i suoi contemporanei.

Torniamo al nostro Castello. La sede principale dei Musei Civici Varesini (o almeno in degna competizione con Villa Mirabello e speriamo presto anche con una sala restaurata del Castello di Belforte… ), come vi dicevo più sopra, è una fortificazione medievale rimaneggiata nei secoli successivi ed appartenuta alla famiglia Castiglioni sin dall’età gotica. Difatti fu proprio Maria Lampugnani, moglie ed erede di Giovanni Castiglioni, di antica stirpe milanese, a commissionare gli affreschi delle splendide sale del castello, alcune delle quali, restaurate, appaiono in in perfetto stato di conservazione. Era tipico della nobiltà italiana nel XV secolo allestire ambienti con tematiche legate a cicli moraleggianti o di svago: e infatti spiccano nella visita museale le due splendide sale dedicate ai Vizi e alle Virtù e ai Divertimenti: sembra davvero di immergersi in quegli anni in cui si andava costruendo l’Umanesimo ospitando poeti, giullari, artisti, scrittori, storici e studiosi, si acquisivano notizie sempre più serrate sulla riscoperta dei classici, e soprattutto si gettavano le basi per una nuova pedagogia che avrebbe finalmente portato la donna ad essere protagonista della cultura dell’epoca, formata nelle letture e nelle arti come e meglio di un uomo.

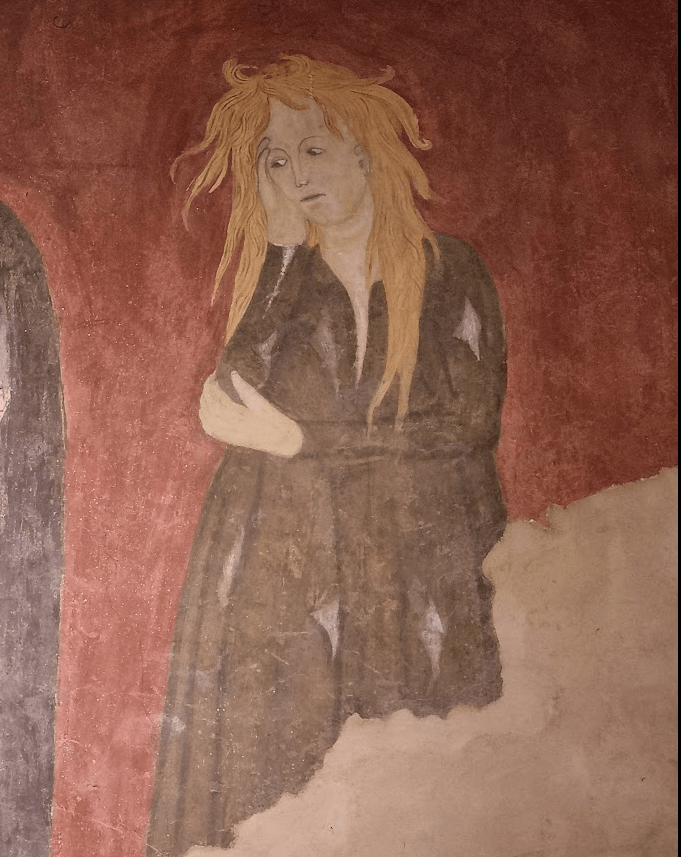

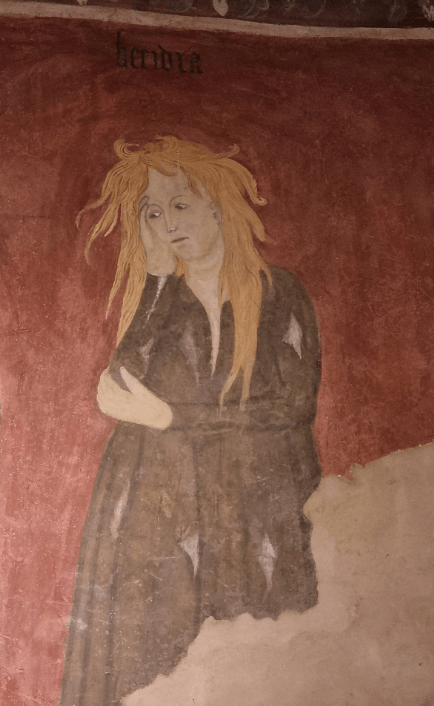

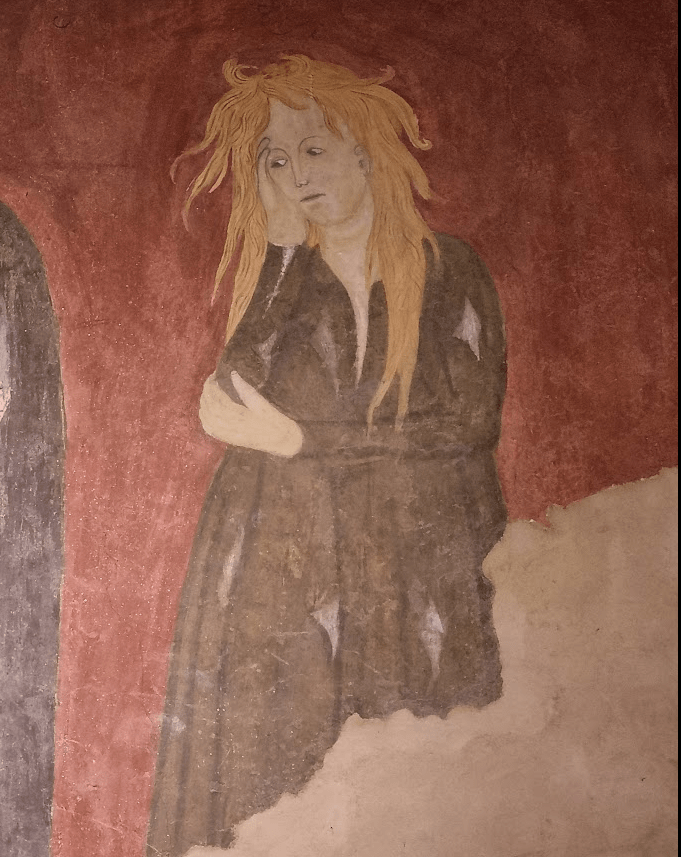

Osservate questa rassegna fotografica. Nei primi scatti abbiamo la Sala dei Vizi e delle Virtù.

Dalla sala dei vizi e delle virtù del salone di Masnago, sebbene in foto appaiano rovesciate: l’Accidia (ossia il mio ritratto…), la Rettrice Rettitudine e la Pigrizia.

Particolare dell’Accidia.

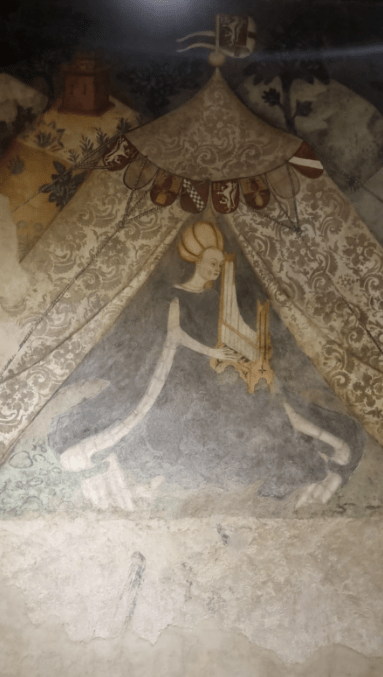

Questi invece sono particolari dalla Sala degli Svaghi. Spicca la raffigurazione di una donna al cembalo (altri vi vedono un’arpa): probabilmente la stessa Maria Lampugnani, che – azzardo – a mio avviso impersona anche Accidia e diversi altre raffigurazioni simboliche, come era uso da parte delle nobildonne dell’epoca (una sorta di Lucrezia Borgia o di Simonetta Vespucci nostrana, insomma).

Maria e il consorte Giovanni impegnati in una cavalcata, forse una battuta di caccia.

Personalmente adoro questa rappresentazione tutta al femminile: Maria e due amiche (o parenti) sono a bordo di una barca e conversano amabilmente scambiandosi una rosa, che – vedrete nel particolare – è bianca e rossa. Il tema classico e denso di simbologia della navigatio, del vascello letterario, del ragionamento amoroso/ amicale in un tempo e uno spazio irreali (ricordate il sonetto stilnovistico Guido i’vorrei del giovane Dante?) viene declinato esclusivamente in toni muliebri. La rosa è chiaramente allusiva alla giovinezza, il tempo dell’amore virginale, il tempo della poesia appunto: accudire la rosa significava custodire il proprio amore per l’uomo giusto, diremmo oggi, senza sprecarlo in avventure poco significative e svilenti l’integrità e la totalità del sentimento amoroso, da riservarsi unicamente all’eletto.

Maria in quella navicella si era voluta far rappresentare nel dolce tempo di sua verde etate, in colloquio con sé stessa adulta? O la donna più giovane è una sua figlia alla quale Maria fornisce raccomandazioni sulla vita e sull’amore? Io propendo per la prima ipotesi (Maria era sicuramente madre ma di due figli maschi), così come mi pare chiara l’allusione al celeberrimo Roman de la Rose, in cui il protagonista-scrittore, Guillaume, deve percorrere assistito dalla Virtù varie stanze di un castello in cui viene messo ripetutamente alla prova prima di poter cogliere la rosa, di arrivare al suo Amore predestinato.

E’ lecito, per noi, pensare che Maria fosse davvero molto colta, e non solo sapesse di musica ma anche di poesia, e che fosse poetessa lei stessa, e quindi cantora e creatrice ad un tempo; e che proprio in quella sala componesse i suoi carmi per diletto o per distrarsi dalla noia di giornate uggiose come quella odierna, magari trascorse in casa ad attendere lungamente il consorte impegnato in battute di caccia o questioni diplomatiche o attendendolo tornare da una battaglia. Un personaggio straordinariamente moderno, questa donna varesina di altri tempi. Un personaggio assolutamente da conoscere, riscoprire e narrare.

Qui vi mostro la stessa scena, a fianco di quella muliebre, vista questa volta al maschile.

Completa la sala il particolare di una battuta di caccia, forse allusivo al mito ovidiano di Atteone. Qui entrano in gioco molte altre questioni, per mio conto letterarie, che mi riservo di approfondire e di raccontarvi in un altro momento. Per ora quindi mi fermo qui, preannunciandovi – come vi avevo già esposto all’inizio – che la visita del Castello di Maria e delle sue discendenti (fra cui Paola Castiglioni Litta, che tre secoli dopo vi ospiterà il Parini) è veramente solo agli inizi.

MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI MASNAGO (VARESE)

Tutte le info (parcheggi, come arrivare con mezzi pubblici, orari, costo ingressi e visite guidate) sono disponibili al link ufficiale del Comune di Varese.

-

Laura, la filatrice; Laura, l’accidiosa

La filatrice, Enrico Crespi (Palazzo Marliani, Busto Arsizio, foto tratta dal sito di Lombardia Beni Culturali).

Laura è il mio nome di battesimo, il mio unico nome. Non è, il giorno onomastico, 19 ottobre, fra quelli più noti: ho un piccolo nucleo di amici che però si ricordano immancabilmente di farmi gli auguri già dal mattino presto, e li ringrazio, perché ci tengo veramente molto a questo nome.

Lo ha scelto mio padre per me, così mi racconta mia madre. La rosa delle scelte era una terna, in realtà: avrei potuto chiamarmi Elena o Silvia, ma alla fine ha prevalso Laura. Ho chiesto ripetutamente a mia madre, dato che mio padre l’ho perduto da bambina, di spiegarmi il perché della scelta e lei ricorda che piacque ad entrambi, ma che non ci fosse un motivo particolare per questo nome.

Io credo che invece ci fosse eccome: «Rallegratevi» dice il Signore: i vostri nomi sono scritti in cielo». (Lc 10: 17-24). Insomma, non si poteva ancora sapere, ma c’era sicuramente un motivo per questo nome che oggi porto con tanto orgoglio.

Innanzitutto Laura è nome petrarchesco, anche se sono praticamente certa che il giovane Petrarca ne avesse elaborato un complesso senal ispirandosi al provenzale Arnaut, il “miglior fabbro del parlar materno” dantesco e alla sua L’aura amara, facendone una sintesi suggestiva col mito ovidiano di Dafne, in cui l’elemento arboreo viene antropomorfizzato: anzi, di più, perché la ninfa che sfugge alla seduzione di Apollo è una divinità acquatica, benché abbia nell’immaginario collettivo fattezze umane. E se l’acqua ha in Petrarca una valenza profonda, ispiratrice di poesia, quanta poesia deve essere passata anche da noi, che deriviamo il nome di Varese dalle nostre acque.

Mi piace ragionare sui nomi e sul mio ammetto di averlo fatto molto e con piacere. Petrarca soggiornò nel castello visconteo di Pagazzano, che reca ancora affreschi di una Madonna restaurata da mio nonno, o almeno così mi raccontano le memorie locali: la mia famiglia materna ha origini in questo piccolo paese della Bergamasca vicino a Treviglio. Al di là di questo, però, nessuna Laura ha mai fatto parte della famiglia dei miei avi bergamaschi. Così come in quella di mio padre, che invece era nato a Minervino Murge, pur essendo vissuto praticamente sempre a Milano sin da bambino. Ma risalendo di generazione in generazione, e io lavoro proprio su queste cose, qualche tempo fa con grande sorpresa sono riuscita a trovare una mia quadrisavola che di nome faceva proprio Laura, e che, originaria di Noci, nasceva alla fine del Settecento: di professione filatrice, quindi direi la referente perfetta per la scelta del nome, e del destino che mi era stato affidato, ossia occuparmi del filo delle storie che avrei generato e accudito, come madre reale e come madre di personaggi nella penna. I documenti parlano chiaro: visse a lungo, e morì confortata dai tanti nipoti che aveva avuto, nel 1874, quindi esattamente cento e cinquant’anni or sono. Non ne ho mai parlato, mi sembra giusto il momento per farlo. Chissà come sarà stata questa nonna che portava il mio nome duecento anni prima di me. Se avrà avuto i miei capelli ramati, i miei occhi verdi, il mio carattere difficile, tendente alla malinconia, anzi di più: all’accidia.

(Dedicato a mamma Claudia, il cui funerale è stato celebrato stamattina a Masnago. Claudia, con cui ci eravamo spesso reciprocamente confidate il peso delle nostre malattie – la sua fisica, la mia spirituale – aveva letto ed apprezzato il mio blog, era una donna colta, una letterata che amava l’arte. Dopo la funzione sono andata con mio figlio Agostino al Castello di Masnago e per una promessa che le avevo fatto mentalmente il giorno che è tornata al Cielo mi sono specchiata nella raffigurazione dell’Accidia nel meraviglioso Salone dei Vizi e delle Virtù: sono io, è vero. Sono rimasta folgorata e commossa. Ma di questa visita splendida alle sale del Castello mi riprometto di scrivere più diffusamente, perché meritano davvero, nei prossimi giorni).

-

Che sorpresa, Emiliana a Barasso! Boldini, De Nittis, Zandomeneghi nel “Salotto dell’Ottocento” a Villa San Martino.

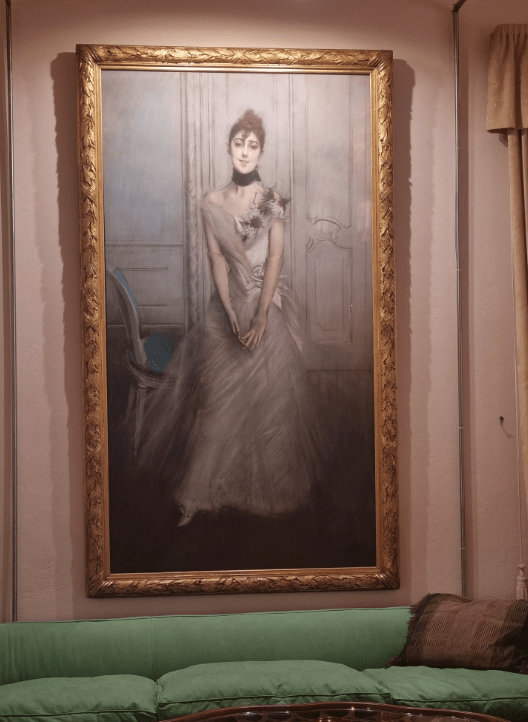

In foto: “Pastello Bianco”, ritratto di Emiliana Concha de Ossa, realizzato da Giovanni Boldini nel 1888.

Lo ammetto: quando ieri pomeriggio da via Bolchini facevo il mio ingresso nel parco di Villa San Martino percorrendo in auto il lungo viale alberato che conduce alla sontuosa dimora, tutto m’aspettavo tranne che avrei trovato, fra i numerosi dipinti convenuti da altrettante collezioni private, proprio Emiliana, anzi quella Emiliana ad aspettarmi, con la sua suggestiva storia che mi affascina da anni.

I quadri esposti sono veramente molti e molto ben assortiti, tutti legati alla corrente della Belle Epoque e dell’Impressionismo, di cui si celebra nel 2024 l’anno internazionale. Il giovane sindaco Lorenzo di Renzo Scolari, felice congiuntura astrale in terra bosina di preparazione politica e culturale, mi aveva preannunciato, salutandomi all’ingresso, di aver fiutato la golosa occasione per la sua Barasso già da tempo, sin dall’allestimento al Castello di Novara (a cui le opere, da lui richieste, dovranno poi far ritorno). Un atto coraggioso, quello di aver voluto portare grazie all’accordo con METS Percorsi d’Arte1 un po’ di Ferrara in terra varesina, gli ho riconosciuto complimentandomi: coltivo da tempo un sogno nel cassetto, ossia mettere in rete le città estensi tutte (come credo si sarà ormai capito leggendo questo mio blog). Arrivata sul tardi, ho preso parte all’ultima visita guidata della giornata, che si avviava verso le 17.20.

Ad accogliere nel giardino della villa, nei pressi della piscina, il piccolo gruppo di visitatori di cui facevo parte, due gentili guide universitarie, studentesse di storia dell’arte, preparate e garbate, che ci hanno introdotto alle opere e alle loro relazioni con gli ambienti della villa. E qui la prima sorpresa: la storia dell’edificio, Villa San Martino, che “dialoga perfettamente con le opere esposte”, come è stato giustamente riconosciuto da Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia2. Progettata da Tommaso Buzzi in stile Art Déco, l’elegante residenza che in ogni angolo rivela la sua dedicazione al santo patrono di Barasso3, venne costruita fra 1939 e 1941 come dimora di campagna della famiglia Campiglio – Necchi e divenne il rifugio della stessa durante le vicende belliche, per poi trasformarsi in cenacolo culturale animato dalla coppia dei proprietari (fra gli altri, la villa ospitò anche Maria Gabriella di Savoia).

Non voglio dilungarmi troppo a scapito della pazienza del mio lettore, anche se in particolare sui coniugi Angelo Campiglio, medico prestato all’imprenditoria, e Gigina Necchi farei scorrere fiumi di parole, come si meriterebbe la coppia che scrisse la storia delle macchine da cucire4. Però una cosa voglio dirvela: è come se nel filo di questa moderna narrazione affidata oggi alle sale di Villa San Martino5 , in maniera del tutto originale risuonasse la voce degli antichi proprietari, collezionisti di opere d’arte e mecenati, loro che di trame e fili e intrecci veramente se ne intendevano. Così, fra un capolavoro di De Nittis e uno di Zandomeneghi, passando per Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli, Tranquillo Cremona, Girolamo Induno, Ettore Tito… (le celeb in esposizione sono veramente tante!), ci si stupisce di come le sale armonizzino con i quadri esposti, fra l’altro – va detto – selezionati appositamente nelle tematiche e nella cromia in linea con il periodo autunnale dell’esposizione. Un’armonia che si fa davvero colloquio, fra le opere e con l’ambiente, e naturalmente con il fruitore.

Nelle foto in alto: alcuni scatti della Villa dal fuori; la scrivente col sindaco di Barasso, ideatore della mostra.

E a questo punto il vero colpo di scena, che in realtà è presentato quasi all’inizio del percorso, ma per essere meglio digerito dal visitatore che lo comprenderà, probabilmente, una volta assimilata tutta la rassegna coi relativi rimandi. Sto parlando proprio di lei, di Emiliana, meglio nota come Pastello Bianco6, come è stato ribattezzato dalla critica: il primo di una serie di diversi ritratti di Emiliana Concha Suber – Caseaux, maritata De Ossa, ma solamente un anno dopo aver posato per la prima volta per Giovanni Boldini, nel 1888. Pastello relativamente alla tecnica utilizzata su carta applicata a tela, raffigurante la dama a figura intera e grandezza naturale; bianco per i toni nei quali viene immortalata la giovane nobildonna cilena, all’epoca ventiseienne, successivamente rappresentata nei toni del rosa (Pastello rosa). Un quadro particolarmente celebre7, iconico ed evocativo, che si presta a numerose interpretazioni e letture, ragionando sulla storia d’amore probabilmente intessuta coll’affascinante pittore conosciuto a Parigi (di vent’anni più anziano di lei), dove ormai il ferrarese si era trasferito da tempo, e che si era invaghito al punto di lei da farle dono della copia perfetta (sempre in pastello ma questa volta su lino) del primo ritratto, perché l’originale volle sempre tenerlo in studio con sé: quest’ultimo, donato alla sua morte dalla vedova alla Pinacoteca di Brera e tuttora lì esposto, mentre noi a Barasso possiamo ammirare appunto la copia posseduta da Emiliana, il suo specchio giovanile insomma, oggi appartenente ad una collezione privata.

Un’opera, insomma, che ci restituisce molto di più di un dialogo a distanza fra l’autore e la sua opera: ci parla di quanto sia difficile separarci dai nostri personaggi, dei quali sovente ci innamoriamo, e restiamo innamorati del loro archetipo, mentre essi hanno imparato a vivere, assieme all’opera, di vita propria. Ma le sorprese non sono finite: perché questo è proprio il quadro che Boldini volle dialogante per definizione con le altre sue opere, in primis, con la Giovane signora in nero che osserva il Pastello bianco (Ferrara, Museo Boldini, purtroppo tuttora chiuso per restauri), in cui una dama vestita di nero vista di spalle osserva proprio il dipinto di Emiliana nell’atelier del pittore: probabilmente la stessa Emiliana interrogante sé stessa, in un abbigliamento che potrebbe far pensare ad una doppia natura di lei, come la donna angelo che si fa petra, ritrosa, dura, per dirla con Dante, laddove il bianco è simbolo di purezza, il nero è il colore del lutto, della separazione, della negazione, dell’assenza. Come faceva notare la gentile guida – che ringrazio – durante la visita, Pastello Bianco (che potrebbe nascere in ossequio alla Dame Blanche di De Nittis) ha un’altra particolarità che veramente segna la cifra dell’esposizione: la cornice, che è autentica, ossia quella che sempre fu della copia tenuta da Emiliana oggi in mostra a Barasso, è riprodotta sul margine della porta retrostante la giovane: un gioco ulteriore di specchi, una vera e propria mise en abîme dell’opera in sé stessa, un colloquio interno dove la narrazione del quadro diventa archetipo per una narrazione interna tutta da scoprire: e per me che sto seguendo (purtroppo a distanza) un seminario internazionale sul Boccaccio dall’Università dell’Aquila proprio in queste ore, è abbastanza naturale, mentre scrivo questo pezzo, pensare all’archetipo narrativo della cornice per eccellenza: per la verità il Decamerone ne applica tre di tre tipi diversi, ma ne parleremo un’altra volta, a meno che suggestivamente dobbiamo attribuire a Boldini un colloquio affettivo col Boccaccio: il che può essere, avendo lui studiato da giovinetto a Firenze e stante la comune, immensa e dichiarata passione per l’elemento femminile. In ogni caso in questo quadro risiede, come dicevo all’inizio, la chiave interpretativa della mostra stessa nel suo complesso: un vero e proprio coup de génie degli allestitori, a mio avviso.

Post scriptum. Siccome, come giustamente diceva Madonna Oretta, più o meno!, la bellezza sta nel viaggio, e se uno lo racconta male poi finisce che riesca pure a rovinarlo, la chiudo qui per non cadere in trappola e prenderò presto a raccontarvi un’altra storia. Nel frattempo godetevi le foto e mi raccomando, se andate a Barasso, salutatemi caramente la mia amica Emiliana, alla quale ormai sono davvero molto affezionata.

In foto: uno dei primissimi quadri, La lavandaia, Ettore Tito. Assieme ad Emiliana, il mio “personaggio” preferito.

In foto: gli interni di Villa San Martino con un malinconico ed esiziale Pellizza da Volpedo.

In foto: l’”altro” Boldini (vedi nota 6)

In foto: un dipinto iconico del Risorgimento visto da Gerolamo Induno, La medaglia.

In foto: ancora Gerolamo Induno, Monte di Pietà: è il dipinto che chiude l’esposizione. Da notare il quadro che la ragazza va ad impegnare, elemento suggestivo e simbolico in dialogo con San Martino dei poveri e naturalmente con l’autore medesimo.

- L’ente organizzatore della mostra di Barasso e delle due precedenti mostre al Castello di Novara: “Ottocento in Collezione, dai macchiaioli a Segantini” del 2018 e della più recente “Boldini, De Nittis et lei Italiens à Paris”.

↩︎ - Regione Lombardia è ente patrocinante assieme a Provincia di Varese, Camera di Commercio, Fondazione Cariplo e Università degli Studi dell’Insubria, che ha fornito anche un contributo tecnico – scientifico. Numerosi gli sponsor a partire da Clinica ISBER e Savinelli Pipe. Ulteriori info disponibili sul sito di Barasso in Arte. ↩︎

- La famiglia Campiglio sviluppò nel corso della sua storia un singolare legame verso il santo dei poveri, il cui nome ricorre sin dal soggiorno argentino di Angelo in Calle San Martin, per poi riaffiorare nella sua residenza di via San Martino a Pavia, città dove conobbe Gigina, classe 1901, studentessa universitaria più giovane di lui di dieci anni; infine la scelta del rifugio dell’anima sulle colline di Barasso, protetti dall’egida del Santo titolare della chiesa e della piazza locali.

↩︎ - La coppia Gigina Necchi e Angelo Campiglio elesse come residenza principale la villa di via Mozart a Milano, progettata dall’architetto Portaluppi e donata al FAI nel 1995.

↩︎ - La mostra, inaugurata il 13 ottobre, resterà visitabile sino al 3 novembre, dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 18:00, il venerdì dalle 14:30 alle 18:00 e anche in orario serale dalle 20:00 alle 22:00, il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, con prenotazione per le giornate di venerdì, sabato e domenica.

↩︎ - Di Boldini è presente anche, di età matura, il ritratto della Contessa di Gunzbourg, che personalmente mi piace di meno di Emiliana, ma pazienza.

↩︎ - Venne presentato nel 1889 all’Esposizione Universale di Parigi. ↩︎

- L’ente organizzatore della mostra di Barasso e delle due precedenti mostre al Castello di Novara: “Ottocento in Collezione, dai macchiaioli a Segantini” del 2018 e della più recente “Boldini, De Nittis et lei Italiens à Paris”.

-

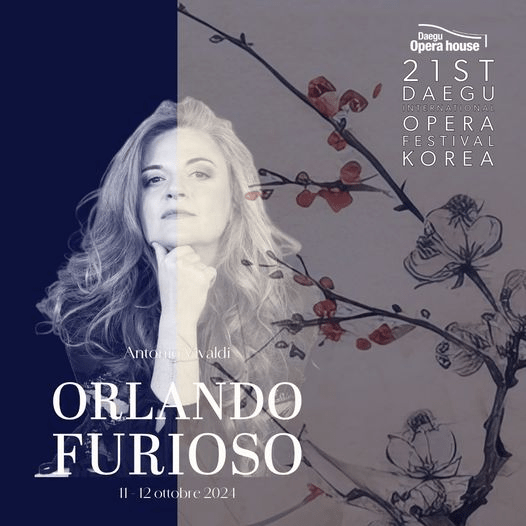

Francesca Lombardi è Angelica a Seoul

In foto: Francesca Lombardi Mazzulli ai preparativi di scena (credits: sito Facebook del Teatro Comunale di Ferrara)

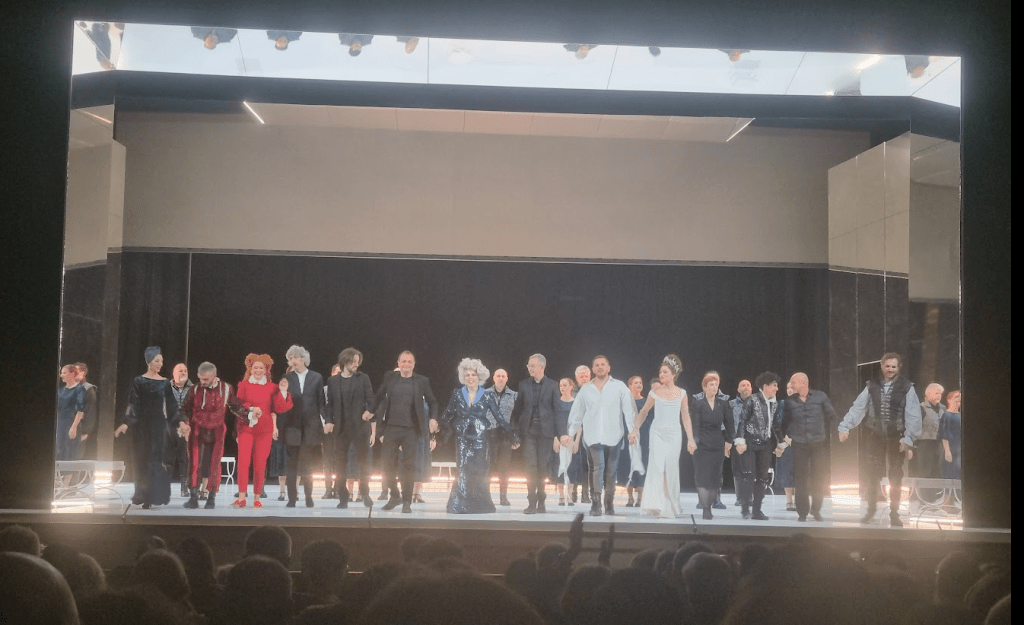

Alle ore 12.30 italiane, 19:30 in Corea, la nostra Francesca Lombardi Mazzulli, soprano varesino di lunga esperienza, debutterà a Seul nel ruolo di Angelica nell’Orlando Furioso di Vivaldi, allestimento itinerante mondiale del Teatro Comunale di Ferrara.

Francesca – che ho già avuto modo di “impaginare” anni fa per la Provincia – non solo è bravissima e decisamente simpatica, ma è anche molto bella, bionda come l’Angelica dell’immaginario collettivo e soprattutto, tenetevi forte, è nata e cresciuta in Valle Olona, muovendo i primi passi scolastici alla De Amicis, che i miei lettori affezionati ricorderanno come la scuola della mia maestra viaggiatrice degli anni Trenta Flora Vercelloni (la quale aveva il pallino del disegno e anche del canto!).

Sono particolarmente felice perché ho avuto la fortuna di poter assistere alla prima assoluta dell’opera il 5 aprile a Ferrara e vi assicuro che è stupenda, avvincente, degna del mio poema preferito, che è qualcosa di particolarmente complicato dal punto di vista della narrazione, ma anche assolutamente godibile e dai personaggi vividi e affascinanti.

Angelica del Catai, donna perennemente in fuga, ammaliatrice già nel Boiardo, dove fa il suo ingresso trionfale in letteratura, rimane leggiadra e sfuggente in Ariosto, ma acquista in profondità e sofferenza. E’ questa l’eroina che Vivaldi ha voluto proporre ai melomani, e che impregna la scena, con la presenza e il tono potente e colorito pensato per lei dal Prete Rosso.

Francesca si è diplomata al Verdi di Milano ed è laureata al Frescobaldi di Ferrara, dove è stata allieva di Mirella Freni. Il suo superbo curriculum, che le ha già fatto calcare i palchi dei maggiori teatri del mondo, è disponibile sul suo sito ufficiale Francesca Lombardi Mazzulli Soprano.

Non posso che essere veramente felice di questa particolare congiuntura astrale che ancora una volta lega idealmente Varese a Ferrara e fra di loro le mie storie (Francesca, che la maestra Flora sia con te e ti protegga!) e che, per un destino molto particolare, porta questo blog per la seconda volta in due giorni a scrivere di Seul: ieri per il Nobel della Letteratura assegnato ad una scrittrice che sento particolarmente mia, Han Kang, e oggi appunto per Francesca, testimonial del bel canto e di una delle figure letterarie a me più care in assoluto nel rinascimento culturale coreano.

In calce, riporto alcuni scatti della prima al Comunale di Ferrara del 5 aprile. Il 6 sarebbe stato il compleanno del mio primogenito, violinista, studente al Vivaldi di Alessandria: così mio marito ci ha fatto questa splendida sorpresa, regalandoci una serata indimenticabile. Ferrara, non smetterò mai di dirlo, è sinonimo di cultura a trecentosessanta gradi.

-

La scrittrice de L’ora di greco vince il Nobel

Ho appreso con vero piacere l’assegnazione odierna del premio Nobel alla scrittrice coreana Han Kang: sono impegnata proprio in questi giorni (io leggo prevalentemente la sera, dopo cena) nella lettura del suo ultimo romanzo tradotto in Italia, “L’ora di greco”.

Lo avevo acquistato alla Feltrinelli di Ferrara, una delle mie librerie del cuore, poco dopo la sua uscita, incuriosita da una recensione letta sul Facebook della mia amica Monica Morotti. Iniziato in primavera, l’avevo sospeso dopo pochi giorni, perché ero bisognosa di “digerire” un poco la storia, che per diversi tratti mi somigliava troppo, almeno nella parte della protagonista, rimasta senza voce per un trauma psicologico.La voce, ovviamente, per quanto mi riguardava era la mia scrittura. Una voce che non riuscivo più a far fluire, e che mi riportava ad un trauma antico, mai risolto, che di tanto in tanto imprevedibilmente riaffiora. L’unico mio conforto fu lo studio, allora come adesso, ma quando si studia si sa che è difficile, se non impossibile conciliare le due attività nei medesimi tempi. O, almeno, me ne ero convinta così fortemente da arrivare a credere di esser fatta unicamente per lo studio ancora una volta, mentre la mia scrittura, se mai si fosse riaffacciata con urgenza al mio cuore, doveva cercare nuove vie, e questo solo ed unicamente passando dalla conoscenza e dal colloquio con i classici, che avevo a lungo trascurato (pur provenendo da quell’alveo) per concentrarmi sulla cronaca.

Riaperta la Voce, appunto, e risolto in parte il blocco scrittorio, ho ripreso anche il bel libro della Kang (tra l’altro mia quasi coetanea: lei è nata il 27 novembre del ’70, io nel gennaio del ’71) in realtà apparso alle stampe coreane nel 2011 ma pubblicato in traduzione italiana (a mio avviso molto ben curata) per i tipi di Adelphi nel febbraio di quest’anno, e conto di finirlo nei prossimi giorni per poi tornare sul discorso in queste pagine.

Certamente, anche l’argomento portante, le lezioni di greco frequentate in età adulta dalla protagonista, alla ricerca del senso antico della vita nella lingua più musicale della classicità mi è nelle corde. Ho iniziato proprio nell’inverno del 2020 a studiare per la prima volta nella mia vita il greco, seguendo le lezioni a distanza della professoressa Gorla, della Statale di Milano. E’ stata un’esperienza luminosa, rifondativa.

In ogni caso, io che sono sempre estremamente critica nei confronti dell’establishment culturale, questa volta devo ammettere che al Nobel hanno fatto centro. -

L’accidia

In foto: Castello di Masnago, Sala dei Vizi e delle Virtù: l’Accidia (XV sec).

Nel Secretum, il dialogo di Petrarca composto sotto la suggestione delle Confessiones agostiniane, il personaggio di Augustinus fa compiere al protagonista Franciscus un esame di coscienza alla ricerca del suo peccato più pericoloso, che individua finalmente nell’accidia.

L’accidia è quello che Baudelaire chiamerebbe lo spleen, il male di vivere, la depressione insomma. Ecco, nella Giornata mondiale della salute mentale vorrei ammettere che questo peccato purtroppo mi appartiene da tanto tempo, forse sin da bambina, benché ne abbia preso coscienza solo di recente, durante l’epoca covidiana, e abbia deciso di prendere provvedimenti seguendo una terapia psicologica che fortunatamente è riuscita a farmi risollevare, quantomeno dal peggio cui ero sprofondata.

Chi la conosce sa che non è sempre presente: è un male latente, subdolo, purtroppo fondativo come un peccato originale, come il dolore del ritorno, ossia la nostalgia (bellissima la voce dedicata nel fondamentale Profili di Parole di Bruno Migliorini): come se mancasse sempre qualcosa, se ci si sentisse di un altro pianeta, e si respirasse continuamente una sorta di esilio da un lontano mondo perfetto e armonico che un giorno è stato nostro, ora non più. Chi soffre di questo morbo si sente spesso a disagio, crede di non avere le chiavi del presente, dell’hic et nunc, e pur avendo la cognizione delle proprie possibilità, indugia nel metterle in pratica, ad agire, come bloccato in una dimensione di prigioniero della propria fatica mentale e del proprio disagio esistenziale, e nella migliore delle ipotesi passa il tempo a rincorrere sirene per distrarsi da sé stesso e dalle proprie ossessioni, finendo in frantumi.

Sparsa fragmenta recolligam, promette Francesco al santo che gli intima di tornare all’integrità psicologica, senza farsi distrarre dalle vanità del mondo. Raccoglierò i miei frammenti sparsi, ma prima – ammette lo scrittore – ho da fare altre cose in questo mondo. Ad esempio, cercare conforto scrivendo poesia.Anch’io ho iniziato da qualche tempo a farmi confortare dalla poesia, ricominciando a leggerla, a studiarla, a farne una dimensione del quotidiano. Per questo nel pezzo che ho mandato al Calandari per il 2025 esordisco con una poesia. Ho messo veramente tanto cuore in questo lavoro, forse perché la sua collocazione spaziale e temporale è nel mondo della follia, che ho seguito negli archivi varesini e non solo per tre lunghi anni. Un mondo che non conoscevo e col quale ho familiarizzato mio malgrado proprio a partire dal 2020, intercettando varie storie a mio avviso esemplari. Non è stato facile occuparmi di questo proprio in quegli anni, però è stato tutto sommato consolatorio, assieme al supporto psicologico che ho intrapreso e al rinnovato viaggio letterario in università, ma di questo magari parlerò una prossima volta. In quel periodo di clausura coatta per tanti, per le donne in particolare, etichettate come inutili se non possedevano un lavoro che fosse di sostegno per la società – come se la donna casalinga non lo fosse stato, sostegno della società durante il covid! – , magari come me che avevano perso il lavoro da poco loro malgrado, il rifomularmi come studiosa di storie dimenticate a cui dare voce e dignità mi ha veramente aiutata a non scomparire del tutto nella considerazione di me stessa, quando appunto ero più vulnerabile in assoluto, preda ambitissima dell’accidia che si manifesta più bellicosa quando si è indeboliti dall’isolamento sociale. E per me che avevo vissuto una splendida stagione di attivismo cronistico e civico in Varese sino a pochi mesi prima, per poi improvvisamente cadere a terra, trovarsi a familiarizzare coi reietti varesini di cento o duecento anni prima è stato davvero un attimo. Loro sono e saranno sempre i miei personaggi più belli, quegli ultimi che nessuno considera, nessuno vuole, nessuno scrive.

Io, invece, sì.

(in foto: il convento dell’Annunciata ad Abbiategrasso, dove si ambienta per nove lunghi anni la mia storia di cui sopra). -

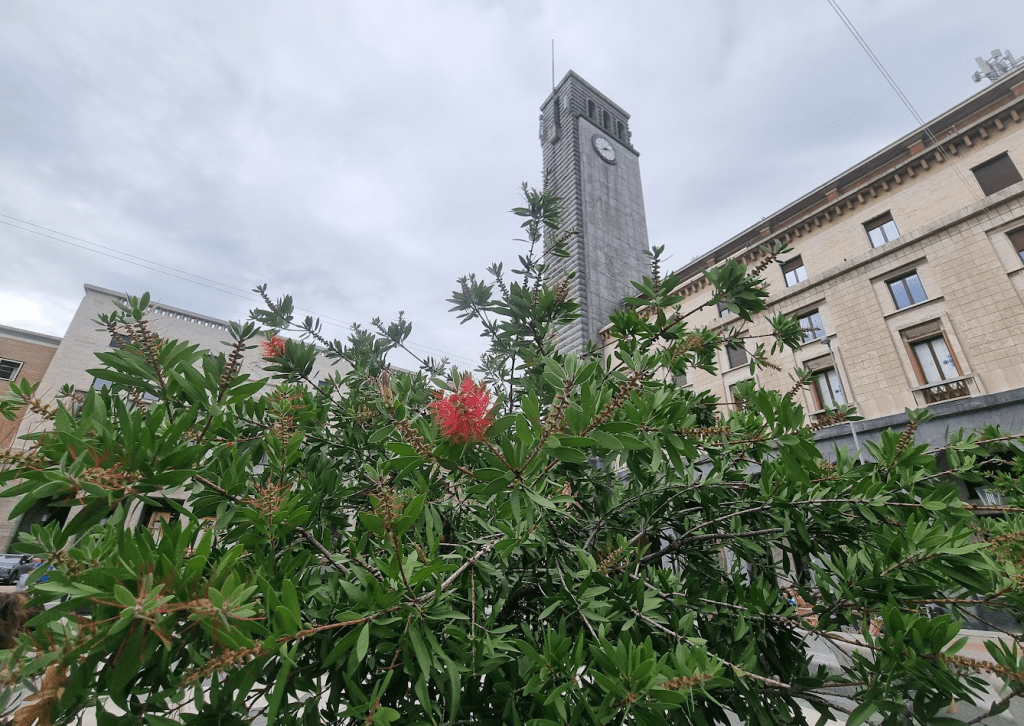

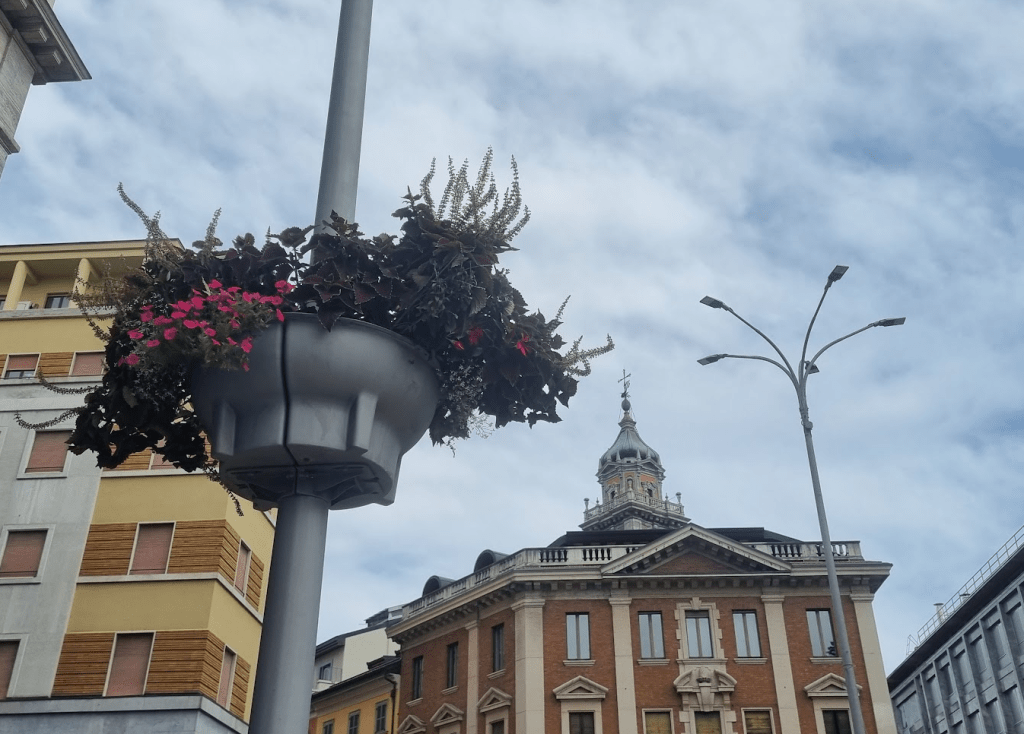

Piazza Monte Grappa è bellissima

A me piazza Montegrappa (per quanto ne so di toponomastica locale, valgono entrambe le scritture, continua e divisa) è sempre piaciuta.

Certo, ha un’architettura magniloquente, di epoca fascista, ed infatti è stata progettata dall’architetto romano Mario Loreti all’inizio degli anni Trenta e inaugurata il 28 ottobre del 1932: fra pochi giorni compirà quindi i suoi primi 92 anni.

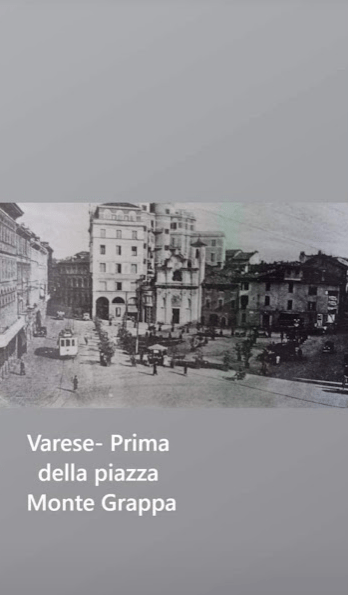

La piazza Porcari preesistente era di certo tutt’un’altra faccenda, e infatti esistono fotografie che evidenziano come fosse aperta innanzitutto sulla chiesa di san Giuseppe, e poi che testimoniasse una Varese di gran lunga molto più antica di ciò che vediamo ora. Ma io, che pur amo la storia e la studio e umilmente cerco di raccontarla, e a volte come il Petrarca della Posteritati non fosse per gli affetti preferirei vivere nel passato, devo riconoscere che anche la piazza odierna ha il suo fascino.

nella foto storica: piazza Porcari, antecedente a Piazza Montegrappa, dalla raccolta personale della cara signora Giovanna Venturini, esperta di storia varesina.

Questo in risposta, anzi in colloquio un po’ giullaresco con gli amici della Varese Nascosta su cui oggi è stato pubblicato un post che definiva piazza Monte Grappa di “imponente bruttezza”, disadorna e priva di elementi floreali.

A cercarli bene, ci sono anche quelli, benché questo mio reportage fotografico risalga alla metà di settembre.

Certo, se si aggiungesse qualche corolla in più, se si riaccendesse la fontana, se – come giustamente osservano sulla Varese Nascosta – si pensasse a chiuderla al traffico (quantomeno settimanalmente, dico io, per portarvi il mercato del sabato, ad esempio, perché tutte le città degne di questo nome hanno un mercato arioso, che si snoda nelle vie più belle del centro storico, e che invoglia a vivere la città col sorriso… ) ne guadagnerebbe in salute.

p.s. e guai a chi mi tocca Spelacchio, simbolo della bellezza imperfetta.

Lo adoro e non vedo l’ora di vederlo addobbato con le luci di Natale anche quuest’anno.

-

Abbonati

Abbonato

Hai già un account WordPress.com? Accedi ora.