-

A Dio, don Enrico

Cercando una fotografia che potesse rendere giustizia all’animo gentile e fanciullesco di don Enrico de Capitani, scomparso oggi, ho scelto questa, risalente al 4 febbraio 2016, giorno in cui riprese vita la storica processione da San Vittore a Bosto risalente – secondo gli studi di Renzo Talamona – al 1417. Don Enrico applaude coi ragazzini del Bosto Calcio che avevano aperto il corteo.

C’ero anch’io, e all’epoca aiutavo gli olivicoltori di Bosto (il cui presidente era all’epoca Enrico Marocchi, in foto a destra) con l’ufficio stampa nell’organizzazione della settimana dell’olio di sant’Imerio. Don Enrico mi aveva presa in simpatia. Era un uomo colto, dall’oratoria semplice e raffinata ad un tempo, agostiniana direi – aveva ricoperto in diversi seminari la cattedra di filosofia – , e aveva capito che amavo occuparmi di storia locale ma più ancora amavo scrivere le storie e andavo cercando spesso con grande sofferenza la formula più conveniente per la mia scrittura. Risale proprio a quel tempo l’inizio della mia amicizia con Renzo, che ho eletto a magister e guida personale negli studi umanistici ripresi e nelle indagini d’archivio. Devo a don Enrico la benedizione di questa mia strada di umile pellegrina della cultura sulle orme di Imerio, santo cui sono molto devota proprio per il suo essere romeo, pellegrino appunto, alla ricerca della meta, o forse alla ricerca perenne del suo doppio, Gemolo, il compagno di viaggio da cui era stato diviso da un agguato di ladroni, poco prima di portarsi a Bosto a morire. In fondo la vita è sempre un viaggio alla ricerca di sé stessi, così come lo sono la letteratura e l’indagine storica.

Ci tengo a concludere questo breve ricordo di don Enrico con due considerazioni per me importanti. La prima è personale: il ragazzino moro e riccioluto a destra nella foto, con le scarpine gialle, è il mio terzo figlio, Stefano, che grazie a questa luminosa congiuntura oggi frequenta con passione la facoltà di Storia alla Statale di Milano.

La seconda è un ricordo di don Enrico che ho chiesto al professor Talamona. Eccolo.

«Ho avuto modo di conoscerlo e di intrattenermi poi spesso ed a lungo con lui, grazie ad alcuni dei suoi ottimi collaboratori. Chiamato ad offrire un contributo di ricerca, mi sono trovato a vivere con lui nella comunità di Bosto un’esperienza di vita religiosa ed umana di grande intensità: animatore entusiasta era sempre Don Enrico, che si era identificato con la comunità che gli era stata affidata. Lo trovai giovanilmente innamorato delle tradizioni e del passato di Bosto, tanto da averne studiato la storia ed espresso il desiderio di riprenderne ed approfondirne molti aspetti. Grande figura di pastore, dalla grande anima, per il quale non mi resta che rivolgere al Signore una preghiera.

Per lui un grande affetto ed una stima illimitata. Quando lo frequentavi, sentivi in lui uno spirito superiore».

P.s. Ecco la notizia apparsa sulla pagina ufficiale della Diocesi, con una scheda personale di don Enrico, che di secondo nome faceva Fortunato e compiva gli anni il 29 gennaio, a ridosso della festa di sant’Imerio, come amava ricordare. Nato a Monza nel 1937, ordinato sacerdote nel ’61, prima di approdare a Bosto nel 2013 nella parrocchia di San Michele Arcangelo aveva già vissuto a Varese quarant’anni prima in qualità di Professore del Seminario di Masnago, dal ’61 al ’63. Dal 2021 era tornato a risiedere alla parrocchia legnanese del SS. Redentore di Legnanello che aveva guidato per dieci anni, dal 1986. Qui, lunedì 14, alle 10.30, si svolgeranno i suoi funerali.Dr. Don Enrico Fortunato De Capitani – Chiesa di Milano

-

Il ciclismo è donna

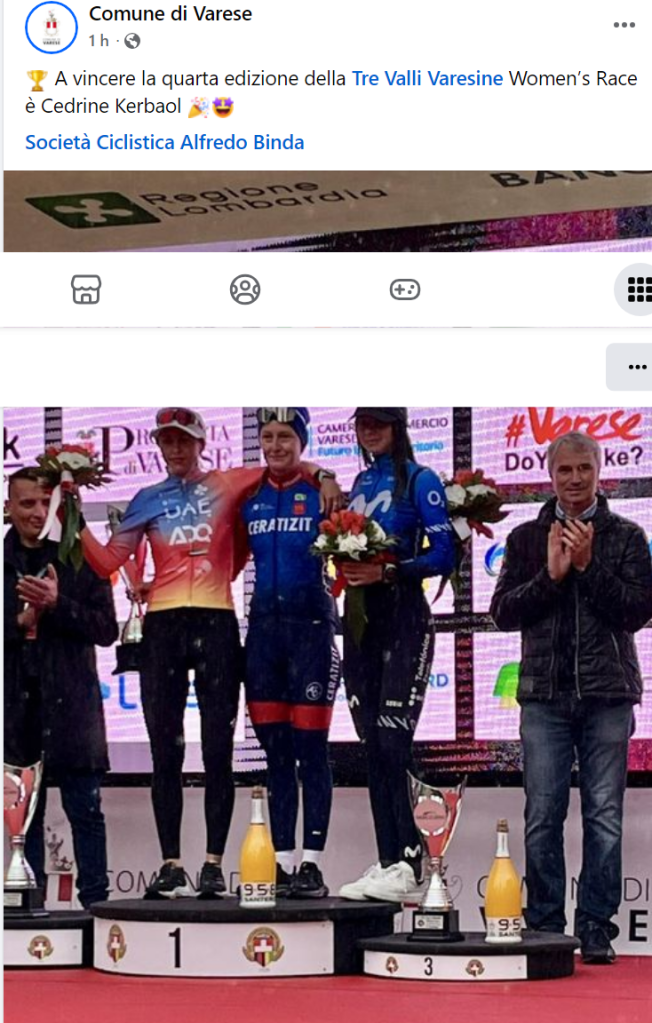

Dopo la splendida vittoria della quarta edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race della ciclista francese Cedrine Kerbaol, classe 2001, l’annuncio clamoroso a pochi giri dal traguardo: la competizione maschile viene annullata all’ultimo minuto perché i ciclisti uomini si sono rifiutati di correre in condizioni di disagio.

Le donne invece, che hanno gareggiato in condizioni ben peggiori di questo primo pomeriggio, sotto un diluvio battente, praticamente mandate in avanscoperta rispetto agli uomini, stamattina hanno portato a termine orgogliosamente la gara.

Il ciclismo, signori miei, è donna: fatevene una ragione. Questo avrebbe detto la mia amica Graziella Dal Bello, che sarebbe orgogliosa delle sue colleghe di questa mattina.

(in foto: la scrivente e la mitica Graziella, ad una festa di sant’Antonio a cui la nostra campionessa del cuore non mancava mai; la premiazione della Womans Race di questa mattina, dal sito ufficiale del Comune di Varese).

-

Luci e ed ombre di Francesco III. A Ferrara oggi si parla della Vendita di Dresda

In questo blog ho variamente scritto di Francesco III, per il quale ho speciale devozione, e ancora ne scriverò. Mi fa piacere, anche se il tema è difficile e soprattutto non particolarmente edificante per il nostro Duca che elesse Varese come buen retiro per i suoi ultimi anni di vita, segnalare che oggi pomeriggio in Sala dell’Arengo in Municipio a Ferrara si parlerà della Vendita di Dresda. Verrà infatti presentato, nell’ambito della rassegna Autunno Ducale, il nuovo libro dello scrittore e libraio Cesare Previdi “Tra Modena e Dresda – Storia di cento meravigliosi quadri”.

Ore 17. Ingresso libero. Con Cesare Previdi e Alessandro Gulinati.

Dalla locandina. “Le vicende, dal Rinascimento ad oggi, dei cento capolavori, che il duca di Modena, Francesco III d’Este, vendette, nel 1745, ad Augusto III di Sassonia, sopravvissuti, parzialmente, alle dispersioni del tempo ed ai bombardamenti angloamericani di Dresda nel 1945. La storia travagliata della Collezione Estense tra cui numerose opere provenienti dalla Corte Ducale di Ferrara.Alle ore 16.30 Alessandro Gulinati svolgerà una breve visita guidata al ciclo di affreschi Il Mito di Ferrara presente nella Sala dell’Arengo, capolavoro del Novecento ferrarese realizzata da Achille Funi in collaborazione con Felicita Frei.

Partecipazione libera”.

Colgo l’occasione per annunciare che in questo blog si parlerà spesso di Ferrara, divenuta da anni mia patria del cuore e frequente rifugio del corpo e dello spirito. -

Per Silvia

Fra coloro che hanno salutato la ripresa del mio blog c’è la mia amica Silvia, insegnante di Lettere al Manzoni e scrittrice.

Silvia mi è cara da tanti anni, ci confidiamo spesso. E’ un animo sensibile, letterata come il nonno Silvio, fondatore del Corriere dei Piccoli, mentre suo padre è stato un grande pittore. Di Leo Spaventa Filippi mi è particolarmente nel cuore questa splendida Madonna del Lago dipinta nel 1978 in una nicchia all’esterno della chiesa di San Grato a Bobbiate, e nella quale, a seconda della posizione che l’osservatore assume, si riflettono suggestivamente vari elementi del panorama, come le fronde degli alberi in foto, a significare che l’acqua, la terra, il cielo, il patrimonio verde sono un unico connubio a Varese, e Bobbiate è territorialmente situata nel cuore del territorio cittadino.

Ho consegnato proprio nelle scorse ore (in super ritardo come sempre…) al caro Carlo Zanzi il pezzo dell’anno per il nuovo Calandari: si tratta di una storia che esordisce proprio in una cascina bobbiatese, ragion per cui settimana scorsa ero andata a fare un sopralluogo sul quartiere odierno e ho potuto ammirare la Madonna, la chiesa nuova con il ciclo interno di affreschi di altro pittore (splendidi e suggestivi anche loro, debbo dire) e la chiesa antica. Ve ne parlerò in un altro post. Intanto vi presento Silvia: nella foto che vi mostro siamo al convegno sul Castello di Belforte che avevo organizzato nel novembre del 2017 e che si era tenuto nel salone del centro parrocchiale di via Calatafimi, ossia l’oratorio del Lazzaretto, che sorge proprio di fronte a a ciò che resta dell’antico maniero. Lei era una delle mie relatrici, in quanto su un Corrierino d’epoca era riuscita a trovare una fiaba che il nonno aveva raccolto, moltissimi anni or sono, negli anni Trenta (spero di ricordare bene), proprio legata al Castello di Belforte.

Grazie Silvia!

-

Riprendo a scrivere. La situazione della De Amicis di Via Aquileja: urgono risposte.

Dopo tanti mesi di silenzio, riprendo a scrivere su queste pagine, non senza un pizzico di emozione.

Non sto a spiegarvi per filo e per segno perché sono sparita. Non ce n’è bisogno. Vi annoierei. Vi dico solo che viaggio molto, studio, ho un po’ da fare. Cose così. Soprattutto, ho avuto un blocco nei confronti di Varese per diverso tempo, che ho preferito colmare impiegando le mie energie altrove. Succede. E anche adesso non è del tutto superato, tant’è vero che ho cambiato il titolo del blog aggiungendo il tema dell’esilio. E’ così che mi sento, ma tutto sommato mi sento bene, adesso.Esilio non significa per forza essere lontani fisicamente. A volte succede, altre volte lo si è nella propria convinzione di esserlo. Io oggi a Varese c’ero, anzi tornavo dopo tanto tempo in Valle Olona e vedevo la situazione della mia povera De Amicis, chiusa ormai da dodici anni, che speravo – dati i tanti proclami degli amministratori vigenti – fosse in netta ripartenza. Qualche mese fa, in primavera, mi era stata tagliata di netto la cascata di fiori gialli dell’arbusto che era cresciuto sul cancello d’ingresso, con la scusa che si doveva far pulizia per iniziare dei non meglio precisati lavori di rilevamento. Ci ero rimasta male: per me quella è la scuola di Flora, la scuola dei fiori. Avevo mandato giù il rospo confidando in una rapida sistemazione del sito, e invece oggi le immagini che vi riporto e che mi si sono presentate di fronte agli occhi parlano da sole in negativo.

-

Le due Agnese di Belforte e la Madonna Dimenticata

IN FOTO: IL DIPINTO DELLA MADONNA IN TRONO FRA SAN ROCCO (?) E SAN SEBASTIANO, DATABILE AL TARDO QUATTROCENTO, CONTENUTO IN PALAZZO BIUMI AL CASTELLO DI BELFORTE, VARESE.

Cari lettori della Voce, benritrovati. E’ stato un lungo periodo di pausa, e quindi non posso che ricominciare pubblicando una storia degna per farmi perdonare un po’. Una storia di quelle che piace scrivere a me, fonti alla mano, e tanto cuore per leggere l’anima dei documenti.

Oggi è Sant’Agnese, martire romana del IV secolo, il cui nome è passato alla storia letteraria per essere stato immortalato dal Manzoni nei Promessi Sposi nel personaggio della madre della protagonista, Lucia Mondella.Dovete sapere però che il nome proprio Agnese è legato al sito di Belforte in Varese da parecchio prima della celebrazione manzoniana, e rimanda a due bellissime figure di spose e madri che fecero la nostra storia: ed è proprio questa loro storia, e anche nostra, che vorrei raccontarvi oggi pomeriggio, se avrete la pazienza di ascoltare.

La prima è donna Agnese Gambarani, figlia del conte milanese Angelo, che era andata in sposa al conte Matteo Biumi senior, figlio di Giovan Pietro giureconsulto del Collegio di Milano e di donna Violante Abbiati Foreri; proprio quel Matteo che aveva ereditato dal padre la proprietà dell’antico Castello di Belforte. Fu lui che, a causa del sopraggiungere della grave pestilenza del 1630, si era dovuto rassegnare ad interrompere l’edificazione del palazzo gentilizio che avrebbe contato, da completo, almeno un piano e alcuni edifici in più di quelli che vediamo oggi ancora in piedi.

Matteo Biumi era quel che si direbbe un gran personaggio: Conte Palatino, Regio Consigliere, Questore del Magistrato per le rendite straordinarie, fino a divenire in età anziana Regio Ducal Senatore dello Stato di Milano e ancora Podestà di Cremona; infine, Supremo Consigliere per gli Affari d’Italia. Di donna Agnese, per la verità, ci rimane documentato solamente il nome da una fonte di fine Ottocento, ma ci piace immaginarla come una persona colta, forse spesso in viaggio per la Lombardia con il marito, elegante di modi oltre che di natali; e vogliamo che abbia amato veramente Belforte, che ne abbia sognato la memoria eroica accennata dallo storico milanese Galvano Fiamma, e che abbia cercato personalmente le vestigia dell’antica città murata andando per i boschi col figliolo e forse qualche servitrice fidata e silente.

Quando il morbo pestilenziale dalla sua Milano arrivò a Varese, come le era stato predetto, quante preghiere avrà rivolto durante le infinite giornate di reclusione nel Palazzo alla Vergine col Bambino in San Materno, che l’architetto Bernascone, il progettista dei lavori del nuovo edificio, le aveva consigliato di conservare perché i santi Rocco e Sebastiano unitamente a Maria fossero di protezione agli abitanti del Castello contro le epidemie; quel dipinto, del resto, le piaceva così tanto, che era riuscita a preservarlo nonostante il marito volesse abbattere proprio tutto ciò che rimaneva dell’antica Rocca, oratorio compreso.

Nel frattempo la peste dilagava: come racconta il cronista Adamollo, “li apestati di Varese furono ridotti in baracche fatte in una selva sotto Giubiano guardante Biumo Inferiore e Belforte”. Ma Agnese sapeva bene che anche il primo Lazzaretto di Milano, al Carrobbio, era sotto la protezione di Materno, e quindi la spuntò col marito e la Madonna fu salva, e salvò anche le genti del Castello: morì, invece, in quel terribile 1630 il Bernascone, grande amico di Agnese, la quale dopo di lui non volle nessun altro a completare la sua opera: ma gli aveva promesso che avrebbe preservato per sempre la Madonna di San Materno, anche perché, a detta di tutti, le somigliava tantissimo, ed era stata dipinta da una maestranza locale – narrava la leggenda – sotto l’ispirazione folgorante di un sogno premonitore.

Ad Agnese mancò davvero poco per diventare la prima marchesa di Belforte, titolo che sarebbe stato inaugurato ufficialmente da una strana nuora che il destino le avrebbe riservato: ma andiamo per gradi. Il marito aveva comperato nel 1646 il feudo di Binasco, nel Pavese, dal principe Carlo Filiberto d’Este, principe di Ferrara, Modena e Reggio nonché antenato diretto del nostro duca Francesco III: purtroppo Matteo morì prima di poter essere investito del marchesato, ma possiamo dire tranquillamente che ormai con gli Estensi si era instaurata una certa parentela. Il titolo effettivo di marchese toccò invece alcuni anni più tardi, nel 1660, al figlio omonimo Matteo, sempre impegnatissimo in affari milanesi ed esteri quanto il padre, il quale proprio in quell’anno si portava però al palazzo gentilizio di Belforte l’Angiola bella, detta la Baslina per la sua statura minuta, figlia del contadino malnatese Pedrola e fatta sposare da quest’ultimo forzatamente ad un suo contadino, tale Giovanni Maroni. La storia, raccontata sempre dal cronista Adamollo, è arcinota, e gioverà ricordare giusto che costui era morto di crepacuore dopo la separazione, divenendo da allora il leggendario fantasma del Castello, sempre per chi crede nei fantasmi disperati. Fu probabilmente Agnese a procurare ad Angiola la tutela di una suora Orsolina di Malnate nei primi giorni del matrimonio coatto, affinché rimanesse inviolata dal Maroni che pretendeva di consumare le nozze: Matteo e Angelina, follemente innamorati e conviventi al Castello sotto l’egida di quella suocera anticonformista, avrebbero avuto un figlio naturale, Pietro Paolo Luigi, cui passerà – non senza traversie a causa del matrimonio morganatico, mai riconosciuto a Milano – il titolo di marchese.

Finché visse Agnese, che tanto aveva pregato la Vergine di poter avere una figlia, la buona nuora che aveva assicurato la discendenza dei Biumi fu trattata come una principessa, anche dopo la prematura morte di Matteo: e il nipotino, il piccolo principe, avrà giocato tante volte a nascondino con la nonna nelle molte stanze del Castello. Ma forse, senza esser visti da nessuno, ci giocano ancora.

Tanti anni dopo, nel 1736, la pronipote contessa Agnese Biumi, figlia unica del marchese Pietro Paolo Luigi, andava in sposa al conte Francesco Litta, da cui si sarebbe generata la nuova casata dei Litta Biumi, essendo il fratello Luigi, unico figlio maschio di Pietro Paolo, rimasto senza eredi. Proprio Luigi, o meglio la moglie, la marchesa ufficiale, nel 1690 promosse la costruzione dell’oratorio di San Materno al Lazzaretto, perché il santo era talmente caro alla famiglia che avevano deciso di trasferirne il titolo in una chiesa separata fisicamente dall’antico maniero, che ormai da tempo era divenuto un cascinale: ma donna Agnese, nonostante comprendesse le ragioni della cognata, teneva avvinta quella Madonna di cui le aveva raccontato la nonna nel cuore, e tutte le sere ai vespri aveva ottenuto dal parroco Bardelli che un coadiutore residente a Belforte vi dicesse il Rosario, dopo il suono della Martinella che raccoglieva le genti dai campi: e finché visse lei la Madonna del Bernascone protesse quelle sue genti, e le avrebbe protette anche quando qualcuno decise di nasconderla dietro ad un arazzo perché non ne fosse fatto scempio durante le aspre battaglie del maggio della Libertà, nel 1859. Di lì a poco la casata Litta Biumi si sarebbe estinta e la Madonna sarebbe stata dimenticata dalle sue genti per un secolo e mezzo.

Dicono che quelle mani d’edera che accarezzano Palazzo Biumi siano quelle di Agnese che prega, e la manina piccola sia quella del piccolo Pietro che, discolo e impaziente, le sfugge per rincorrere un gattino.

-

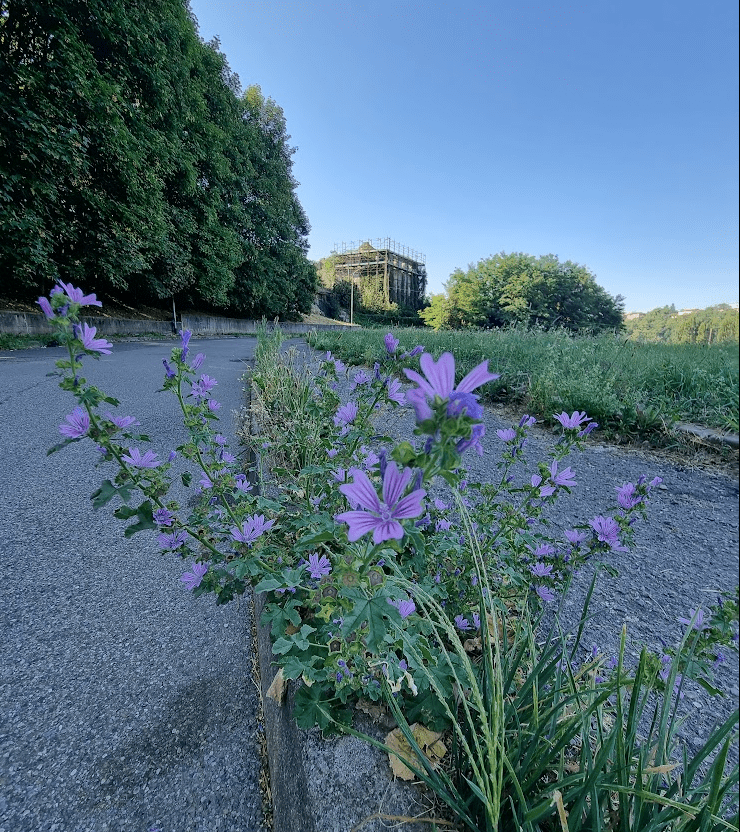

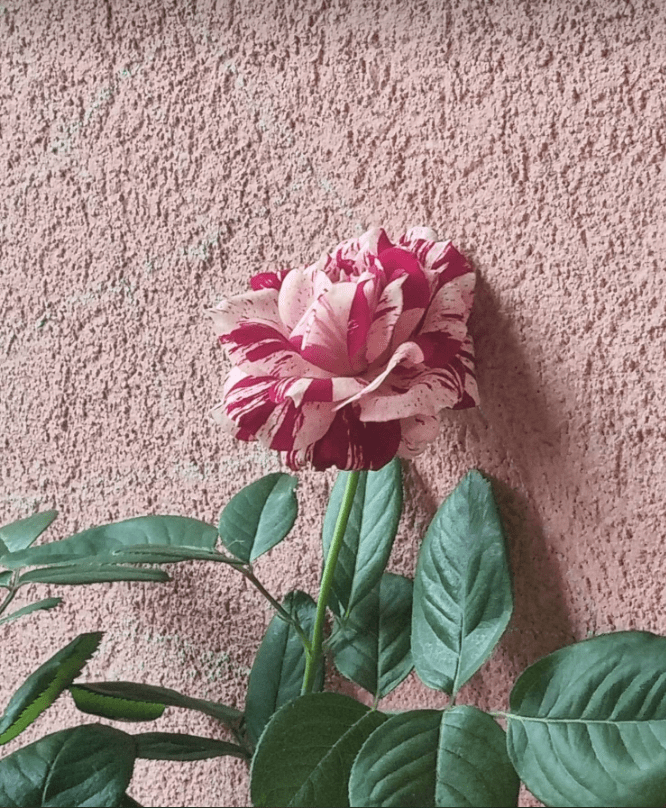

Tutti i fiori del Castello

Mi piace immaginare che in ciascuno di questi fiori di luglio viva la voce dimenticata delle genti del Castello di tutte le epoche.

“Mi riconosci? Sono l’Angiola bella, l’innamorata di Matteo Biumi… mi volle a tutti i costi come sposa, nonostante fossi una contadina, contro il volere di mio padre, e io l’amai di amore coniugale per tutta la vita” (la splendida storia, ambientata alla metà del Seicento, è raccontata dal cronista Adamollo)

“Io sono Rosalba, la maestra del Collodi che con le mie amiche e don Massimiliano feci prendere vita alla parrocchia del Lazzaretto. Rivivo nei fiori più delicati, che sbocciano all’alba e mi tingo di lei”.

“Noi, piccole campanule, siamo le lavandaie di tutti i tempi, che portavano i mastelli colmi di panni al Vellone, e poi al lavatoio”.

“In me, fiero tasso, rivive l’eroe troiano Belforte: con l’elmo dorato e la spada di fuoco conquistai queste terre al futuro Seprio, e alla leggenda mai rivelata”.

“Noi siamo le coltivatrici dei gelsi, e facevamo la seta più preziosa del circondario. Ci insegnò a lavorarla il Moro in persona”.

“Io sono Franca, sono stata un’attrice famosa, ma le mie prime recite furono nel cortile del Castello, nel dopoguerra, e portavamo le sedie dal Lazzaretto, ed erano tempi faticosi ma felici”.

“Noi siamo i giovani caduti nella battaglia di Biumo, contro il generale austriaco Urban. Abbiamo tinto questi luoghi del nostro sangue, e ora come gocce di rosea rugiada nel mare verde della libertà torniamo a raccontare la nostra storia”.

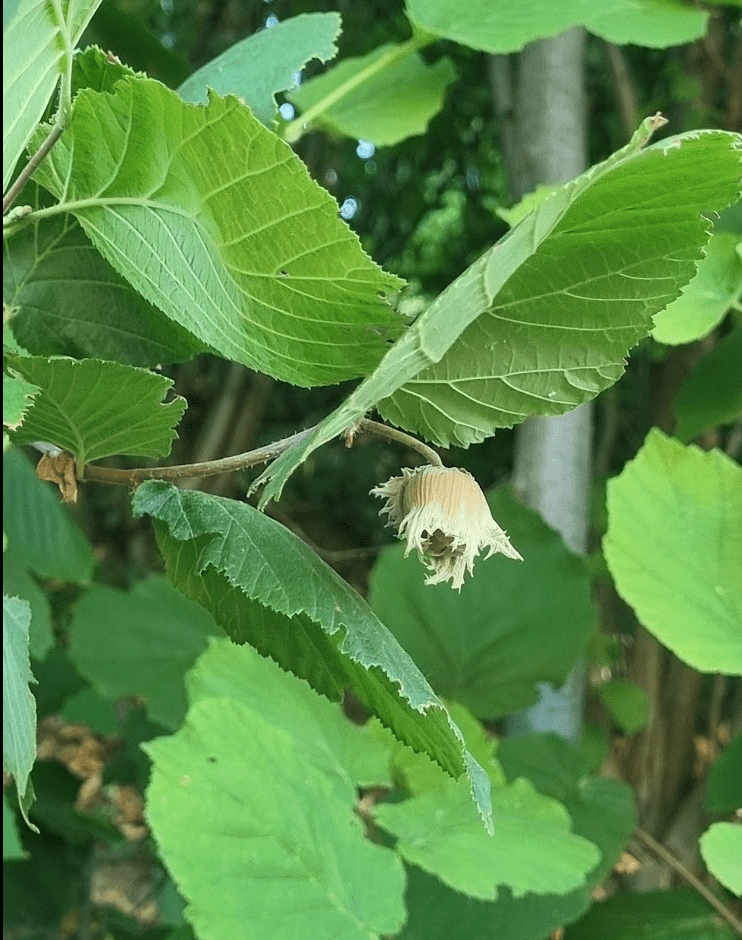

ops… non sono un fiore ma sono bellissimo lo stesso!

“Non sono molti a conoscere la nostra storia, ma anche noi abbiamo vissuto nel Castello, quando nel Settecento fu adibito a convento. Siamo i fraticelli operosi che coltivavano la vite e producevano il vino eccellente denominato un tempo dei colli biumensini”.

“Ci avete dimenticato: ma noi, le contadine, abbiamo lavorato nei secoli la terra per farne campi di miglio, e poi di mais, e poi di grano: noi siamo state polenta, pane, alimento per le nostre genti”.

“Oggi non ci sono più, ma un tempo i campi qui erano pieni di fiordalisi” dice Flavio Mentasti, storico calciatore e dirigente della Belfortese.

Blu come gli occhi di Mariuccia, l’ultima castellana, mia infinita amica.

“Nocciole acerbe: siamo i chierichetti del Lazzaretto, capitanati da Christian”. Caro, dolce, piccolo monello strappato al mondo troppo presto. Mio indimenticato allievo.

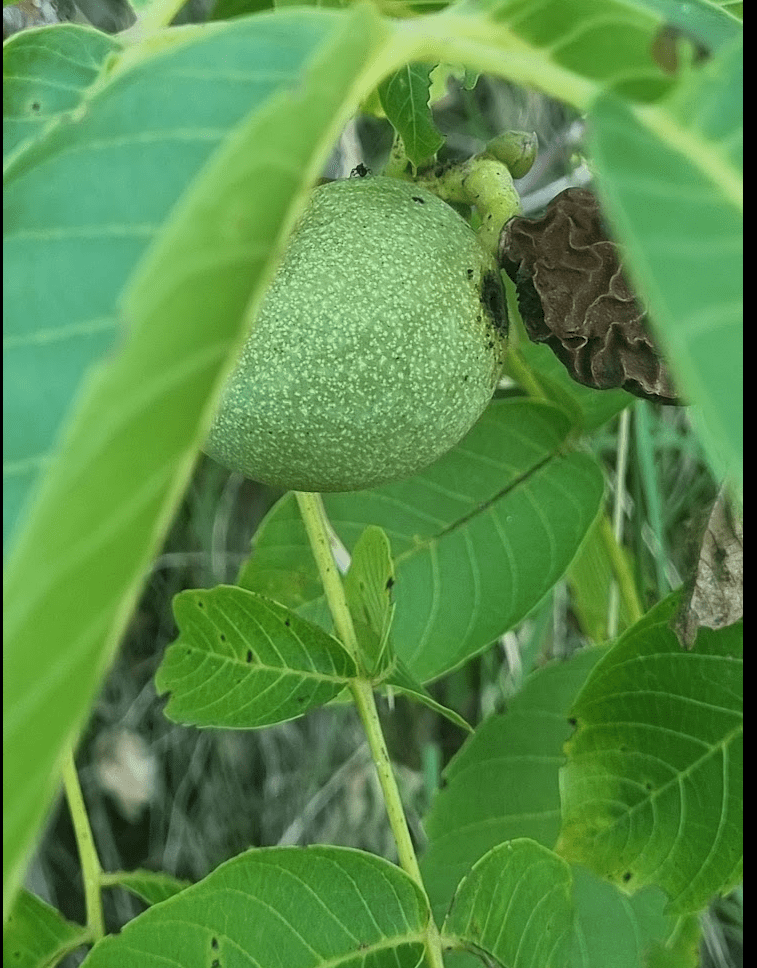

Chi sarà questa noce, o meglio l’albero che troneggia sulla salita di via Scoglio di Quarto? Ma io penso che sia proprio lui, il Barbarossa, venuto ad emanare diplomi e ad accogliere il Marchese del Monferrato e con lui… ma questa è un’altra storia, e la racconteremo un’altra volta.

“E noi? Noi siamo le madri che hanno accudito in grembo i figli di Belforte, e poi li hanno donati al mondo, semi preziosi e fecondi di storia”.

“Non dimenticatevi mai dei ragazzini di Belforte, perché noi siamo stati e saremo sempre il sole che muove il futuro”. Con questa lieve carrellata vi auguro un’estate serena.

Il mio prossimo tempo sarà in uno spazio lontano per meditare, studiare e iniziare a scrivere una storia varesina che ho necessità di elaborare nella quiete del distacco.

Ci rivediamo a settembre. -

Il primo cittadino e l’ultimo: Davide e Davide.

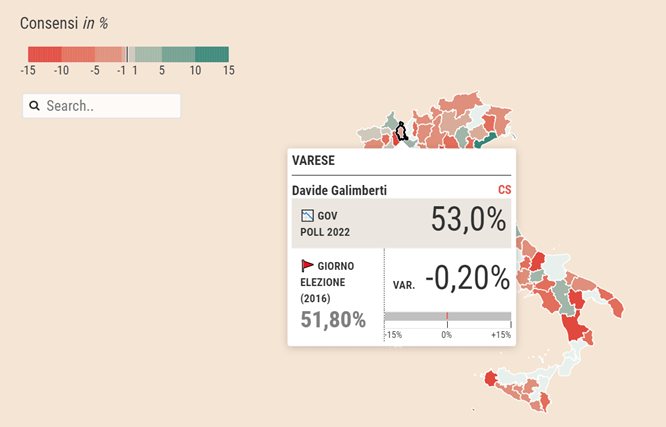

Questa mattina è apparsa sul Sole 24 ore la notizia del Governance Poll, il sondaggio demoscopico sul gradimento dei sindaci dei capoluoghi italiani eseguito da Noto per conto del primo quotidiano finanziario italiano.

Secondo il report, Davide Galimberti, sindaco di Varese al suo secondo mandato, sarebbe risalito dalla centesima posizione del 2021 alla quarantatreesima a parimerito con Gianni Nuti sindaco di Aosta e Francesco Rucco di Vicenza, entrambi esponenti del centrodestra.

Davide, come è noto, raddoppiò il mandato avviato nel 2016 il 18 ottobre del 2021 con la tessera del PD in tasca, il sostegno dei 5Stelle (ancora tutte assieme) e una sequela di liste civiche a supporto, alcune al varo, altre rivestite a nuovo per l’occasione, e comunque con un 53% dei voti totali (il 53% rilevato dal Sole), 16741 preferenze per dirla tutta, con un’affluenza in calo rispetto al primo turno, pari al 47, 36% degli aventi diritto al voto, contro il 50, 93% strappato all’antagonista Matteo Bianchi il 4 di ottobre.

Dal sito de Il Sole 24 ore, il report per Varese Se la matematica non è un’opinione, il nostro Davide governa Varese da 9 mesi con il consenso del 25,2% dei varesini: non proprio moltissimo, e questa vittoria rosicata (benché guadagnata sul campo) dovette fare fortemente i conti con il forte astensionismo di ottobre – motivato, come potete capire, anche dalla situazione covidiana in corso, o meglio dal rifiuto del cittadino per la valenza di un voto “libero” in cabina quando tutt’Italia – e le scuole non ne erano esenti – era sottoposta alla maglia del green pass. Non si ha davvero voglia né tempo di ricordare una così triste pagina della nostra storia politica che si spera sia definitivamente archiviata: io, civica purissima e gagliarda, mi recai in cabina ma davvero molto, molto combattuta, ma so di molti che desistettero dall’impresa.

Perché dico questo? Perché Davide era sempre stato sostenuto dalle forze civiche: proprio quelle che in questa nuova tornata elettorale col 16, 3 % dei voti totali gli avevano garantito al primo turno di passare al ballottagio, e poi, sommati ai 1048 voti non strappati di certo a Bianchi ma ai civici “non allineati” (le varie liste dei miei amici Caterina Cazzato, Daniele Zanzi, Francesco Tomasella e anche di Calenda/Azione), di stravincere su Bianchi. Per la cronaca, quel 1048 che va calcolato sul totale dei voti finali di Galimberti rappresenta di essi il 16%, ma per sommarli compiutamente a quelli dei civici della prima tornata occorre riferirli ai trentamila votanti totali del ballottaggio: viene fuori una percentuale dimezzata, circa 8%, che sommati appunto al 16,3% delle preferenze del primo turno più l’8 dà un 24,3 % che si parifica praticamente con il 26% del piddì, che non rinuncerebbe al voto nemmeno in barella o con l’estrem’unzione stile ser Ciappelletto.

Boccaccesca o no che sia stata questa elezione, prendiamola dal versante letterario serio, ossia quello della commedia umana: del resto l’humilitas avrebbe dovuto segnare pesantemente questa rielezione da quel 4 di ottobre dedicato a Francesco patrono d’Italia cui entrambi i candidati riaffidavano le proprie sorti all’elettorato. I segni sono segni.

L’area Morandini Camminavo, una mattina di settimana scorsa, anzi correvo verso il centro cittadino, dalla mia Belforte, ammirando il Bernascone che con la torre civica faceva capolino su via Tonale. Faceva un caldo terribile: all’improvviso scorgo una figura accucciata sul marciapiede che delimita la tristemente nota area oggi degradata che da largo Comolli immette su via Trento, e che ai più è nota col nome dell’architetto che ha recentemente ripiastrellato una metà di via Del Cairo: fu, anche questo, un suo progetto di una quarantina di anni or sono. Progetto destinato all’inglorioso esaurirsi della sua vocazione commerciale e terziaria in generale: non più uffici ma spazi vuoti affidati al degrado da decenni, non più negozi tranne un paio di vetrine – un bazar e un pub – che resistono indefesse ma non certo premiate per il loro zelo.

Ora, questo luogo che volenti o nolenti è nell’immaginario comune l’area Morandini, che siate fan o detrattori del celeberrimo bizzozzerese, è diventata da tempo una sorta di Palazzo Estense rovesciato.

“Posso avvicinarmi?” chiedo all’uomo seduto che mi scruta da lontano dai suoi occhiali rettagolari, di intellettuale. “Ma certo” mi risponde. “Buongiorno Davide – lo saluto esitante – perché lei si chiama così, vero?” “Certo” è la replica decisa ma gentile. “Lei si chiama come il sindaco” gli dico, mentre penso che il primo cittadino con un quarto dei consensi popolari siede in un ufficio confortevole, l’appartamento che fu di Francesco III in persona e che raffigura sulle pareti cieli e prati fioriti, e che sul quel quarto aveva promesso solennemente un minuto dopo la rielezione: “Sarò il sindaco di tutti”.

Il Davide raggomitolato con le gambe incrociate in un ufficio a cielo aperto, lattine e cartoni per scartoffie, è – come dire – un sindaco al contrario: l’ultimo dei cittadini.

Mi dà udienza, solennemente, e lentamente mi racconta la sua storia.Era stato, nella vita “borghese”, un rappresentante. Vive da vagabondo da un anno, o forse di più: i ricordi sfumano nella tristezza e forse anche in un goccio di alcool che tiene compagnia.

Ha una moglie e un figlio, che però non si curano più di lui da tempo.Si procura cibo e sostegno con l’elemosina. Mi scuso di fargliela, perché devo correre a fare una visita agli occhi e non posso entrare nel supermercato per portargli qualcosa. “Che cosa hai?” mi chiede preoccupato. “Nulla, solo che non ci vedo molto bene ultimamente, sarà perché studio e scrivo tanto” e mentre mi commuovo alla sua sollecitudine, mi chiedo come una persona così umile possa interessarsi dei problemi altrui, lui che potrebbe rappresentare i problemi in toto dei varesini tutti, reali e riferiti.

“Il sindaco non è mai venuto a trovarla?” gli chiedo mentre lo saluto.

Non aspetto la risposta, che non arriverebbe.

Ci sorridiamo e prendo congedo, con il desiderio di scrivere questa storia il prima possibile. Perché è una storia urgente da scrivere.Ora, se il mio voto vale davvero qualcosa, e voto significa affidarsi a qualcuno, io vorrei che il primo cittadino fosse ricevuto dall’ultimo, e che si trovasse una sistemazione dignitosa per il Davide che incarna la malinconica voce di una città che si sente sempre più abbandonata nelle piccole cose. Anche lui, come il cigno, il campanile e il totem. Una malinconica poesia.

-

Scrivere per un blog, scrivere per un giornale.

Cari lettori,

è passato un mese esatto da quando ho scritto l’ultimo articolo.

Non è che non abbia intercettato storie da raccontare. E’ che non ho avuto voglia proprio di farlo. La poesia mi è davvero mancata, quasi come se quel cigno morto avesse spento anche la mia voce.

Poi sono successe anche altre cose, alcune spiacevoli. Ad esempio, qualcuno, pare con sede a Milano, nelle scorse settimane ha riaperto il giornale per cui scrivevo, e che era stato chiuso nel 2017. La notizia mi è arrivata come un fulmine a ciel sereno il venerdì precedente il varo da un caro amico, il quale di più non mi ha saputo dire, e anzi credeva potessi dargli io spiegazioni. Sono rimasta pietrificata: non ero a conoscenza dell’operazione, non so assolutamente chi siano i nuovi proprietari – sebbene siano trapelate indiscrezioni su una certa area politica che esultava sulle chat private – né tantomeno conosco la nuova redazione.

Nessuno la conosce, per la verità.

Nessuno dei miei ex colleghi interpellati, e questo è già brutto a pensarsi, peggio che mai a scriversi: di certo, quel presentarsi in continuità nell’editoriale di lancio con quel manipolo di “eroi”, così siamo stati definiti, che ha difeso fino all’ultimo il cartaceo morendo con lui, mi è rimasto a dir poco indigesto.

Nessuno di noi, che io sappia, ha passato il testimone, o comunque è stato interpellato per farlo.Tutti noi, chi più chi meno, nel giro di quattro anni e mezzo, abbiamo intrapreso nuovi cammini, perciò l’arrivo di questa notizia non ci sconvolge di certo l’esistenza: e nonostante questo, sarebbe stata un’operazione gentile, se non doverosa, da parte di chi ha rilevato la testata interpellarci veramente, e non solo per finta, quanto meno per prepararci all’idea che la causa per la quale avevamo dato l’anima, e alcuni di noi ci avevano pure rimesso in salute, era in procinto di riapparire dalle sue ceneri come la Fenice.

E’ per questo che la simpatia che avrei potuto provare per chi all’improvviso aveva tentato di rimettere in piedi qualcosa di perduto è svanita nell’istante in cui personalmente ho letto quelle righe.

“Scriveremo anche per voi”, dicono in maniera ridicolmente lugubre, credendo di fare un omaggio alla redazione che fu, anzi al giornale che fu, evidentemente ormai sorpassato – per loro – nelle impostazioni, impersonando la gioventù che, spavalda, prende le redini della situazione, e lancia in resta cambierà i connotati del giornalismo varesino con un colpo di spugna.Scusate, cari ragazzi: fermo restando che il requiem lo lascerei ai morti veri, e sappiate che possono esser molto più simpatici dei vivi, il mozzo di quell’equipaggio di marinai indefessi che fingete di avere come auctoritas suprema (e che non abbandonarono la nave che affondava non dico in un’estate dove si era rimasti in pochissimi duri e puri ma neanche a Natale e a Santo Stefano sulle ben chiare battute finali), vuole dirvi che noi lottammo per salvare almeno la memoria di un giornale vero, che visse a pieni polmoni Varese e diede voce alle storie che gli altri non vedevano.

Quel mozzo non è disposto a far passare l’idea che il giornalismo si faccia dal divano di casa, campando a comunicati stampa a distanza di sicurezza dal mondo che si pretenderebbe di descrivere, magari aspettando il cenno superiore di quelli che preferiscono per ora non far sapere che sono loro la regia del tutto.

Magari è la vostra idea di giornalismo, questa.

La nostra non lo fu e non lo è di certo. Quindi, se potete, evitate di ricordare coram populo che “la Provincia è tornata”. Ché magari qualcuno crede che voi siate noi, e ci facciamo pure la figura di quelli che non sanno più nemmeno cos’è un giornale.(post scriptum: e non basta comprarsi il pacchetto completo dei social con i like che furono i nostri, per identificarvi automaticamente con noi).

-

Tre simboli offesi, tre voci soffocate: la poesia sta davvero morendo a Varese? (Appello al Sindaco Davide Galimberti)

I cigni erano arrivati nel laghetto dei Giardini nel Settembre del 1929 per iniziativa del podestà Domenico Castelletti Cari lettori,

nel giro di pochi giorni Varese si è vista oltraggiare tre dei suoi simboli più cari: il campanile del Sacro Monte, il totem di Tavernari in via Albuzzi e il piccolo cigno dei Giardini Estensi.

Di quest’ultimo, che ormai ha concluso i suoi giorni terreni, dirò solo che la sua morte mi ha creato un grande e personale dispiacere: quale che ne sia stata la causa, e direi che il contesto ambientale indecoroso ha contribuito fortemente a non consentirgli di vivere se non pochi giorni, andando oltre al fatto in sé io ci ho visto, spietatamente, il simbolo della poesia in terra varesina che esala i suoi ultimi respiri.

Una poesia floreale, che dovrebbe essere il filo conduttore di una visione politica superiore della nostra città, capace di intercettarne con una prospettiva armonica e umile l’indole, l’essenza, la vocazione: il genio.

Peccato che la politica cittadina sia, da decenni, avvezza più a pensare Varese come un’azienda da amministrare, che come una civitas dove al centro ci sono i cives, appunto, i cittadini, e non il conticino da far quadrare a tutti i costi. Peccato, anche, che gli umanisti, in questa politica, latitino sempre più, dato che in quel cigno morente nessuno ha ravvisato alcun canto soffocato, alcuna voce messa a tacere. (Ed io, che banalmente avevo letto del loro arrivo nel settembre del 1929, proprio nei giorni in cui il mio personaggio più bello, Flora, vinceva il concorso magistrale che l’avrebbe portata ad insegnare a Varese – avevo appena fatto la scoperta in archivio – ho collegato immediatamente, e non son più riuscita a scrivere nulla da allora).

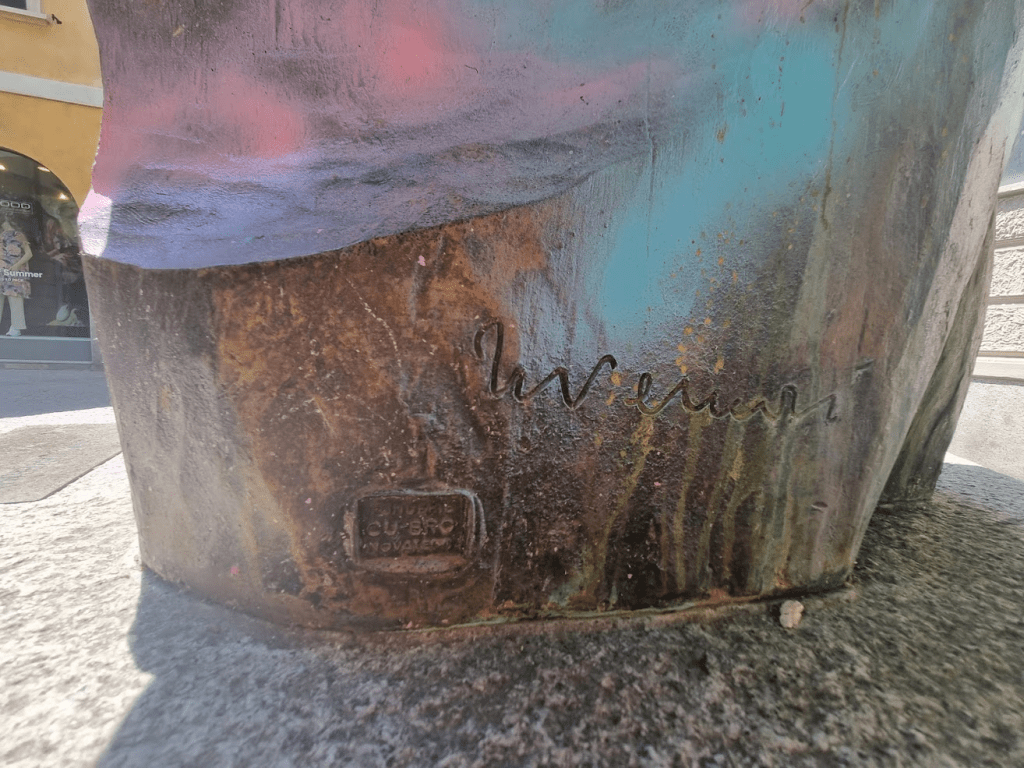

Il secondo simbolo offeso è, dicevo, il totem dello scultore Tavernari, sfregiato da un atto vandalico più di una settimana fa. Domenica, ossia ieri, si presentava ancora imbrattato di vernice, nonostante l’indignazione generale e ipocritamente propositiva sorta all’indomani dei fatti, sotto gli occhi dei passanti noncuranti e dei clienti del ristorante vicino che pranzavano in sua muta compagnia.

L’ho abbracciato, ho pianto. In lui, maestoso, silente, ferito sentivo forse solo io, nitido, l’urlo soffocato di quel cigno che estingueva il suo lamento: solo, indifeso, abbandonato nell’indifferenza plateale di una città intera. Era esposto senza targa alcuna, alla mercé di chiunque, è stato detto. Una firma, sul basamento, ricorda l’atto d’amore dell’artista per la sua Varese, che ora si raccoglie in quel grido di disperazione.

Il terzo ed ultimo, il più maestoso e perciò sconvolgente, il campanile del Sacro Monte spento all’improvviso.

Il campanile di Santa Maria del Monte in un bellissimo scatto del critico d’arte Matteo Bollini, che mi onora della sua fraterna amicizia Fatico a scrivere queste righe come se stessero spegnendo me: e, di fatto, così è avvenuto per giorni, e forse sarà ancora. Fatico, perché da un paio d’anni mi occupo in archivio anche di storia dei campanili.

I quali, essendo di pubblica utilità, sono sempre stati – ho letto carte dal Settecento in poi – di pertinenza municipale. Si sprecano le liti, ad esempio, fra i vari parroci di questa o quella parrocchia e i podestà, poi i sindaci, poi ancora i podestà e poi di nuovo i sindaci, per mettere a tacere le proteste dei campanari chiamati a svolgere il loro puntuale servizio, anche in notturna, quando non venivano adeguatamente remunerati. Certo, il Comune di Santa Maria del Monte è acquisizione relativamente recente – 1927 – del Comune di Varese, e quindi questa storia di tre secoli di contenziosi con Varese non ce l’ha: semmai, l’avrà avuta col sindaco del borgo, ma attendo smentite. Inutile negarlo: la torre campanaria è sempre servita come faro laico per la cittadinanza, sia dal punto di vista della regolazione dell’ora, sia dal punto di vista dell’orientamento: e se anche l’illuminazione è argomento non particolarmente datato, va idealmente ad aggiungersi a questa funzione multiforme di utilità pubblica e, soprattutto, di simbolo per la comunità tutta.

A prescindere dalle motivazioni addotte dalle parti in causa per non sobbarcarsi l’onere di un migliaio circa di euro di spesa annuale per il rinnovo dell’accensione, fino ad oggi sostenuti dall’associazione degli Amici del Sacro Monte (lode a loro), io direi che il campanile del Sacro Monte spento così all’improvviso è stato l’urlo che ha compreso e sublimato tutti i precedenti: l’urlo dell’indifferenza di chi gira la testa e accampa scuse per non guardare una città che lentamente muore. Quella luce venuta a mancare è come se fosse il buio calato definitivamente sulla nostra Varese: perché, fra tutte, la sovrastava e la illuminava. Ora, io vorrei andare oltre alle tifoserie, come superiore è appunto il Sacro Monte su tutto: se anche giuridicamente si dimostrasse che è l’una o l’altra parte a dover chinare il capo, credo che la parola dovrebbe essere data proprio a lui, al campanile: il quale, essendo suo dovere comunicare la speranza nelle nostre genti, e non altro, si appellerebbe al Sommo Comunicatore, il Dante Alighieri del De Vulgari Eloquentia. In un capitolo cruciale del I libro, il diciassettesimo, il poeta esule e travagliato immagina di aver finalmente identificato il vulgare latium – il volgare italiano che sta disperatamente cercando di definire e di trovare come ancora di salvataggio per la sua Italia frammentata e dilaniata dalle guerre – in un codice linguistico illustre:

Per hoc quoque quod illustre dicimus, intelligimus quod illuminans et illuminatum prefulgens: et hoc modo viros appellamus illustres, vel quia potestate illuminati alios et iustitia et karitate illuminant.

Intendiamo, per illustre, qualcosa che illumina e che illuminato, risplende: e per questo chiamiamo illustri quegli uomini che, illuminati dal potere, donano luce di giustizia e di carità agli altri.

Ripeto: non ne voglio fare una questione puramente filologica, documentaria, giuridica o cavillosa.

Semplicemente riportare a chi ci amministra il messaggio luminoso di una auctoritas contro cui è ben difficile avere l’ultima parola. Dante Alighieri, l’exul immeritus, che aveva patito il buio, l’offesa, il silenzio, io credo che si appellerebbe oggi come un tempo al mondo degli amministratori laici per accendere ancora la propria poesia. Perché Dante considerava sole l’imperatore quanto il papa, ma il primo – vi porto nella Monarchia e una decina di anni più tardi del passo del De Vulgari che ho citato, abbiate pazienza solo per qualche breve battuta finale – aveva le pertinenze sull’ordine terreno e sulla concordia dei popoli, il secondo aveva invece un magistero eminentemente celeste.

E qui, noi, stiamo parlando sì di una materia legata all’ambito curiale, un campanile, ma di fatto chiamata ad operare in un campo tanto umano, troppo umano, come la speranza di una comunità – quella varesina – in cui va spegnendosi ogni giorno di più la fiammella della poesia.

-

Abbonati

Abbonato

Hai già un account WordPress.com? Accedi ora.