Alla vigilia della partenza per Firenze, viaggio che desideravo fare da tempo per diversi motivi che vi spiegherò – una sorta di pellegrinaggio culturale e spirituale per me, che in questi anni sono rinata attraverso l’arte e la letteratura – , oggi pomeriggio ho deciso di congedarmi dalla mia città con una delle mie famigerate flâneries. Le passeggiate scioperate alla ricerca del bello e della serenità fanno parte ormai della mia terapia d’urto quotidiana, che è fatta di colloqui ritrovati con ciò che mi circonda e vive e pulsa oltre la mia piccola stanza personale: una stanza tutta per me, certamente, la mia confort zone fatta di libri, studio e scrittura, ma anche, detto sinceramente, parecchio claustrofobica nel suo circuito autoreferenziale.

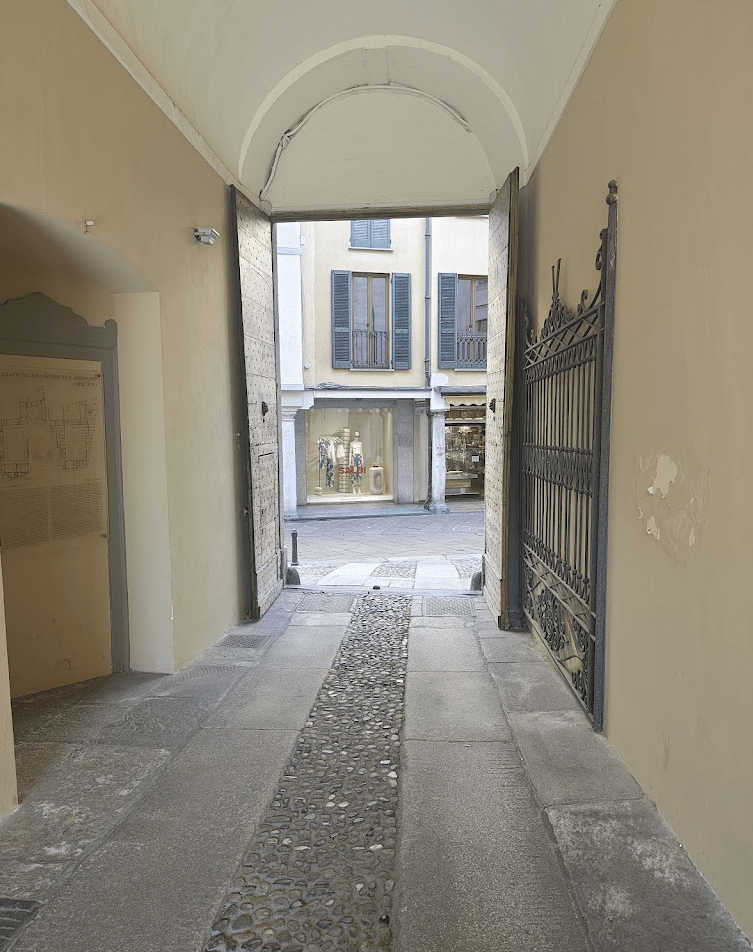

I piedi, questo pomeriggio, dopo una seconda intensa mattinata di studi d’archivio per la nuova causa che vado inseguendo, mi hanno portata in vicolo San Martino, dove pulsa il cuore “bottegaio” della mia città. E non sia pensato in tono negativo: tutt’altro, giacché se Varese sopravvive lo deve proprio alla grande generosità delle botteghe che durante le giornate clou del Risorgimento tennero testa agli austriaci mentre i più cercavano la via della fuga nelle campagne fuori dal borgo. Ecco: se c’è una cosa che mi sento di dire è che l’anima commerciale di Varese si lega davvero con il suo genius loci, e nobilmente.

Premessa doverosa, e parzialmente atta a giustificare anche per questa volta la mia insana passione per lo shopping d’abbigliamento. Cosa volete che vi dica: ho passato tanti anni a sentirmi come il brutto anatroccolo in una città di bellissime donne; ora cerco di valorizzare quella che definisco… la mia seconda e tardiva fioritura, costi quel che costi (è proprio il caso di dirlo).

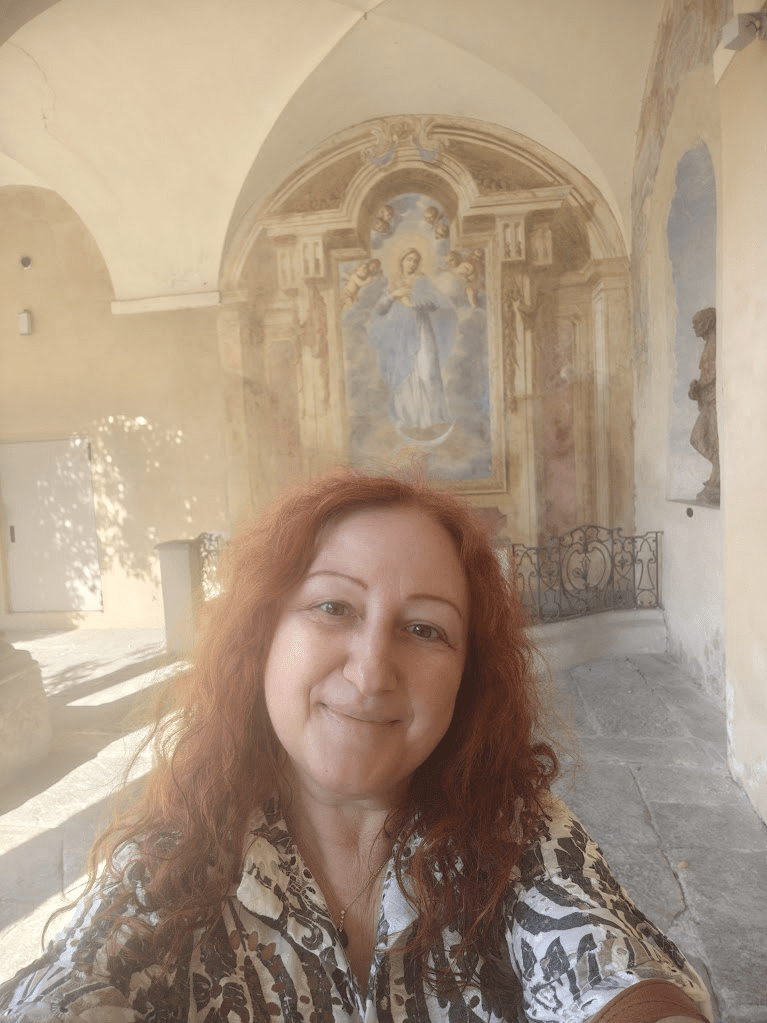

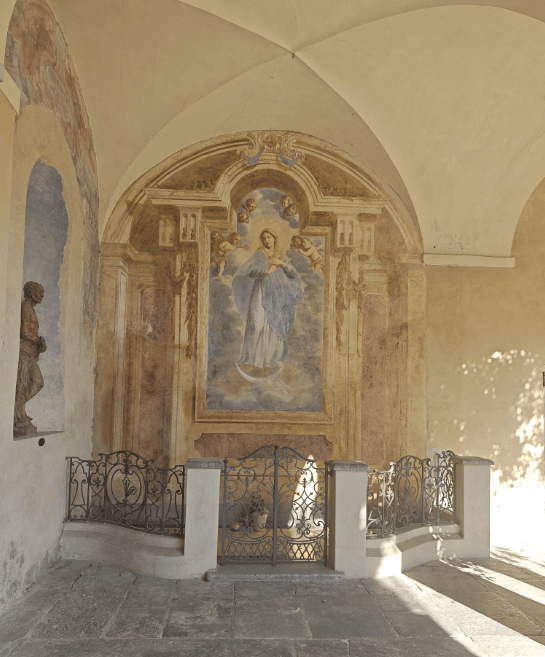

Detto fra noi, tanto non ci legge nessuno (o quasi): ho fatto qualche spesuccia per presentarmi a Fiorenza in maniera condecente. E però, uscendo da una delle più belle botteghe a mio avviso di Varese, che dà direttamente sul chiostro di sant’Antonino, dove ti provi gli abiti sotto archi affrescati di scene angeliche, non ho potuto esimermi dal salutare l’Immacolata dolcissima che io chiamo della Luna, poiché si sostiene appunto sull’astro, suo attributo classico. E proprio nelle ore in cui la luna d’estate si dipinge piena e fiera al nostro umile sguardo.

Ne discutevo poco fa con mio marito – medico con una seconda laurea in estetica, che conferma l’iconografia dell’Immacolata – e con il mio amico Matteo Bollini, storico dell’arte, il quale mi ricorda una pubblicazione del grande Silvano Colombo che l’attribuirebbe a Federico Bianchi.

Io non sono nessuno, sono solo una cronista flâneuse prestata al giornalismo culturale; ma a me par di scorgere in quel volto, in quei colori, in quella delicatezza delle vesti cerulee i tratti tipici del periodo delle Sibille di Sala Veratti, vale a dire dell’antico refettorio che fu tutt’uno con il chiostro delle benedettine estinto da Napoleone, poi acquisito dalla famiglia Veratti e parcellizzato in abitazione padronale, botteghe e opifici.

In buona sostanza, sarà che io lo vedo ovunque, persino nei sogni, ma per quanto mi riguarda questa Immacolata esce dalla scuola, se non dalla mano diretta del Magatti. E’ un bel mistero che lascio volentieri in sospeso per una prossima, futura discussione intorno all’arte varesina.