Siamo giunti a calendimaggio: o, come canterebbe il mio conterraneo Branduardi nelle vesti di Rambaldo di Vaqueiras, Kalenda Maya.

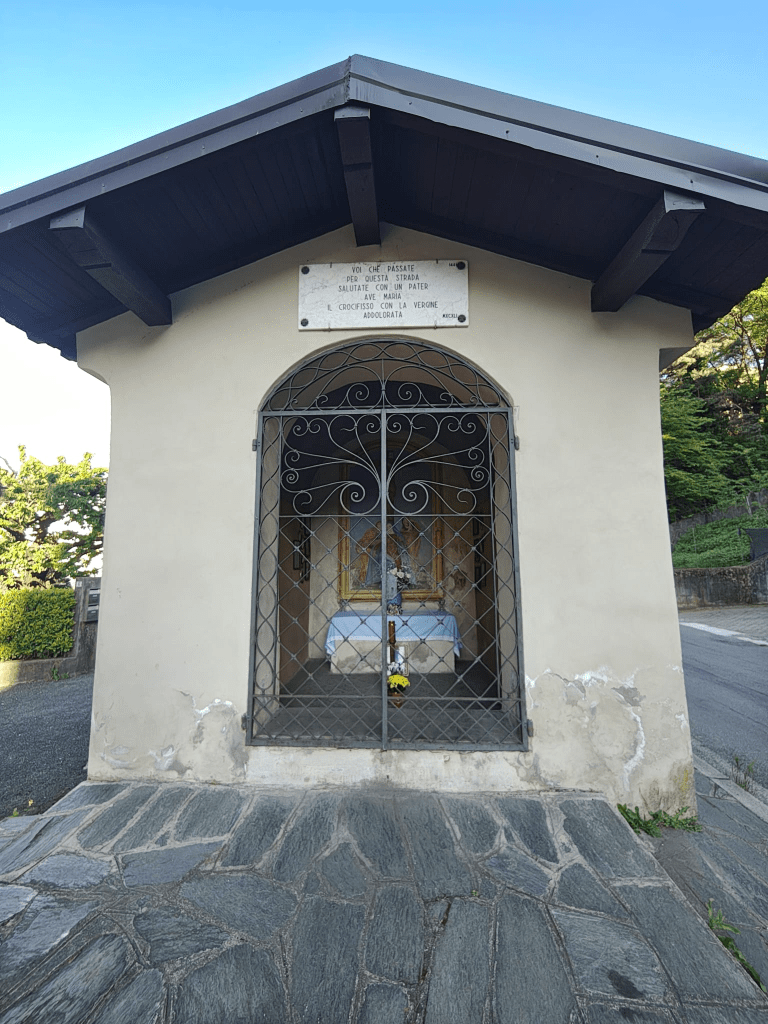

Sono scesa con il mio bambino, nel tardo pomeriggio, dopo una giornata domestica di serenità e di studio di poesia e di poeti, sino alla cappellina sotto casa. Mi è molto cara: con lei e solo con lei volevo inaugurare il mese mariano, particolarmente impegnativo anche per i miei figlioli che si approssimano alla conclusione del periodo scolastico, qualcuno agli esami. Questa cappellina, uno degli edifici più antichi di Varese, si trova all’incrocio di via Postumia con via Pola, e attraverso una breve scalinata conduce in Valle. Porta impressa nella lapide commemorativa la data del 1441: un anno forse di pestilenze, che meritava di essere immortalato con un piccolo edificio votivo a ricordo, uno dei tanti peraltro che si trovano lungo le vie di campagna, che oltre a serbare memoria di un qualche evento prodigioso o tragico offrivano riparo ai contadini quando all’improvviso scoppiava una tempesta, ed erano meta di preghiere individuali quanto di processioni (ancor oggi si ricorda la presenza di un antico monastero lungo la via, ristrutturato da tempo a casa privata).

Mi dedicai a cercar di comprendere la storia di questo tempietto arcade nei tristi anni covidiani, quasi colloquiando con chi prima di me aveva dovuto pregare esule dalle chiese interdette al culto, se mai davvero sia esistito nella storia un tempo precedente in cui lo erano davvero state. Di certo quelle povere e ricche genti del luogo che l’avevano fatta costruire avevano già sentito parlare di Giovanna d’Arco e della pastorella Giannetta di Caravaggio: due vicende miracolose, riflettevo e rifletto ancor oggi, che si erano compiute nel decennio precedente, rispettivamente nel 1430 e nel 1432, sempre di maggio.

Nel conteggio delle poche centinaia di metri concesse in libertà vigilata dalle orribili chiusure remote ormai di un lustro io sgattaiolavo giù per la discesa del parco adiacente alla mia abitazione e respiravo a pieni polmoni quel soffio di libertà del breve bosco che conduce all’Addolorata biumensina: in linea d’aria ero stata assolutamente rispettosa, potendola guardare dalla mia finestra; nei fatti, col giro largo appunto fra salici, betulle, noccioli, querce e acacie, un po’ meno. Parlavo con i soli elementi concessi al mio cammino: oltre agli alberi, che mi parevano tristi fratelli antichi, i fiori, e mi imbattevo nelle timide viole che in questa esile proda selvosa crescono di un colore strano, quasi purpureo, e nelle primule anch’esse viranti sul rosa, come volti di bambine che stanno combinando una marachella, come me; quando arrivavo all’indaco delle pervinche e al giallo dei bottoni d’oro il cuore presagiva di aver raggiunto le tinte benigne della Madonna. Mi inginocchiavo, pregavo, mi affidavo a Lei, come ho fatto oggi, reduce da molti giorni di autosegregazione per questioni più d’umore forse che di studio, che poi sarebbe il mio lavoro, assieme alla scrittura, e non lo distinguo da essa, perché sono connaturati e interdipendenti.

Ho trovato nel percorso odierno fiori diversi, consoni alla primavera inoltrata: tappeti di bugole e margheritine, eppure anch’essi intonati con i colori di un manto di Madonna. Chissà se chi ha voluto questo edificio sei secoli or sono vedeva gli stessi fiori che vedo io oggi, e magari in qualche memoria perduta ne ha scritto, e noi non lo sappiamo ancora.